ライカ誕生の裏にあった“リスク”とは?

——発祥の地・ウェッツラーを訪ねて

Report by Makoto Suzuki

2025年は「ライカI」型の製造開始から100年の節目。これを記念したセレブレーション「100 Years of Leica: Witness to a century (1925-2025)」が世界各国で行われており、日本でも10月に開催予定です。

ここでは、ライカ発祥の地であるドイツ・ウェッツラーに建つ「フリートヴァルト館」の見学ツアーで聞いた、ライカのオリジンを考える手がかりとなるエピソードを紹介します。ライカをより深く知るきっかけになれば幸いです。

ウェッツラー(Wetzlar)はドイツ中部のヘッセン州にあり、フランクフルト国際空港から高速道路で1時間弱の距離です。人口は約55,000人。現地の人々の発音は“ヴェツラー”と聞こえます。ただ、ライカに関する話題では“ウェッツラー”という英語読みが長く親しまれていますので、ここでもそれに合わせます。

■ライカ誕生を後押しした、ライツ家のエピソード

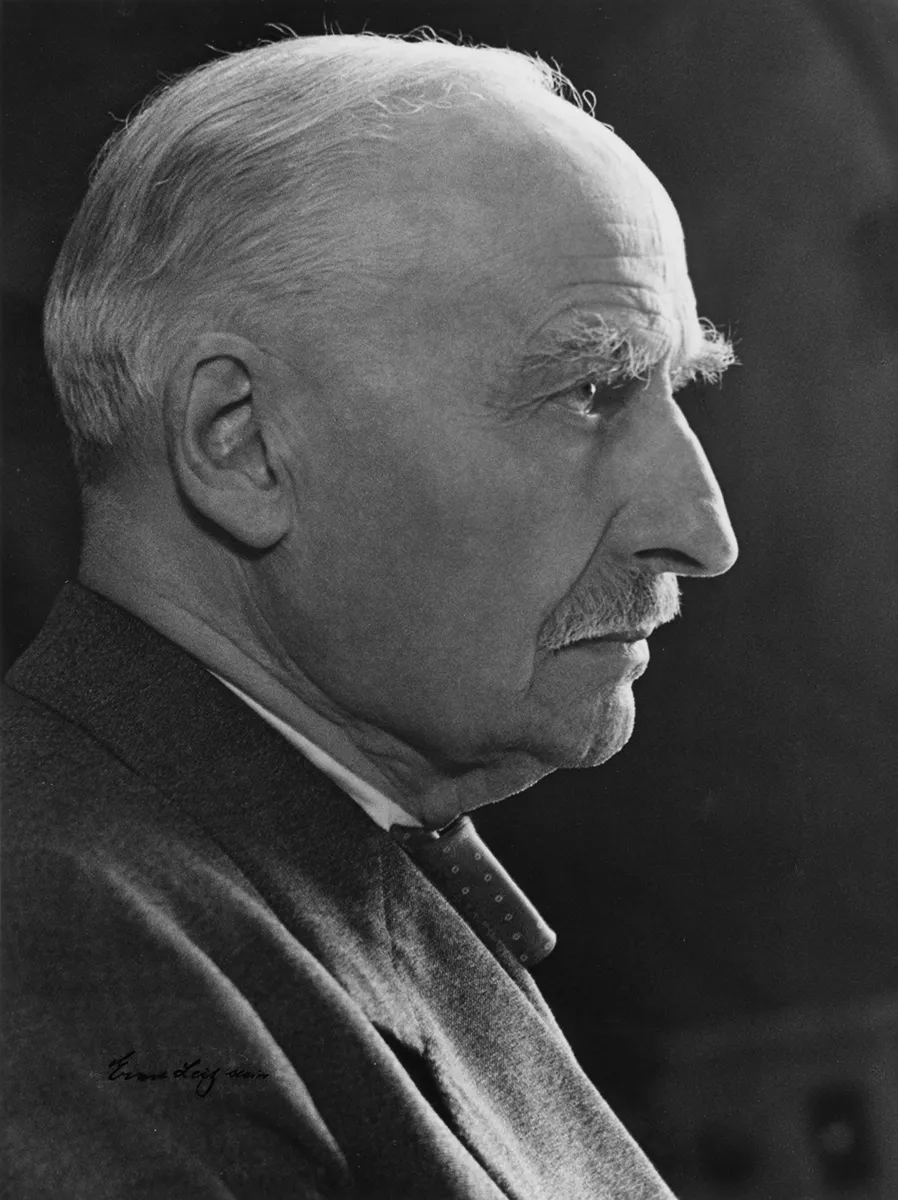

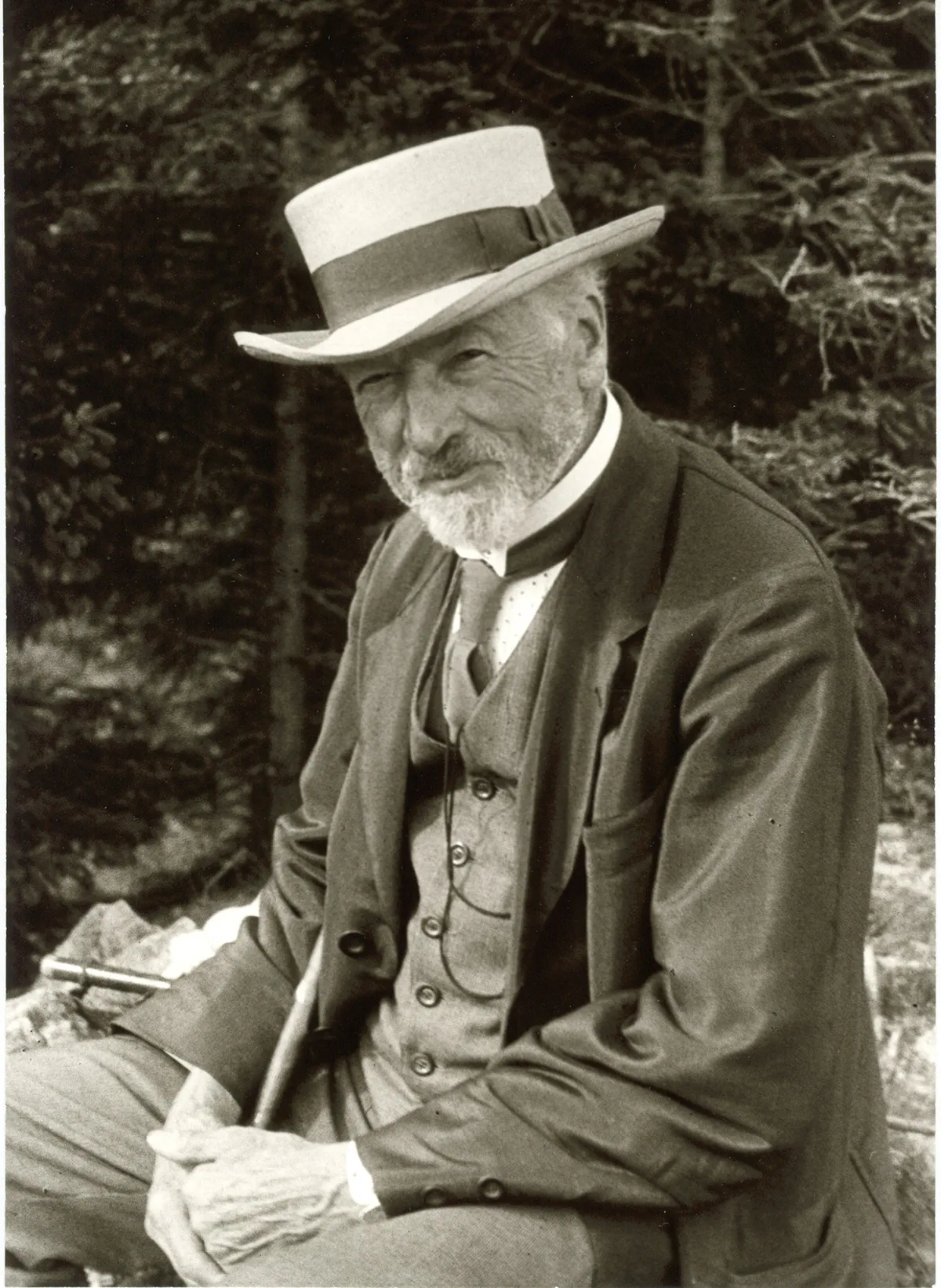

エルンスト・ライツ1世。オスカー・バルナックがウル・ライカで撮影した写真

エルンスト・ライツ1世。オスカー・バルナックがウル・ライカで撮影した写真

エルンスト・ライツ1世はドイツ南部、スイスとフランスとの国境に近いズルツブルク(Sulzburg)で1843年に生まれました。機械工としての訓練を受け、スイスのヌーシャテルにある時計職人の工場で量産について学んだ経験もあり、これが精密機械事業を立ち上げる基盤になったと言われています。

ライカが2022年から腕時計「ライカWatch」を展開しているのは、ライカカメラの精密さを表現するとともに、このライツ1世のバックボーンにも敬意を払ったものだそうです。

ライツ1世は1864年からウェッツラーにある顕微鏡製造会社、カール・ケルナー光学研究所で働き、1869年にこれを買収してエルンスト・ライツ社と改称します。ライツの社風を示すエピソードには、健康保険制度の充実や、より長時間の労働が当たり前だった時代に、従業員が家族との時間を持てるように8時間労働を設定するなど、従業員を大切にしていたことが伺えます。

後にライカを考案する機械工オスカー・バルナックが入社する場面でも、ぜんそく持ちでたびたび通院する必要があることを気にするバルナックに対し、「何も心配することはない」と伝え、住む場所を与えたと言われています。こうして1911年にバルナックがライツへ入社したことで、小型のスチルカメラ、つまりライカという後年の新事業に繋がります。

■ライツ家の美学を感じるフリートヴァルト館

1914年、オスカー・バルナックがライカの原型「ウル・ライカ」を試作し、ライツ2世はそのうちの1台をニューヨーク出張に持参。撮影結果に満足したものの、第一次世界大戦の勃発により開発は一時中断することになります。

フリートヴァルト館の建設が始まったのも同じ1914年です。もともとはライツ2世が家族のために作ったセカンドハウスでしたが、完成後にはゲストを招いたり、小さなコンサートを開いたり、迎賓館のようにも用いられました。写真家ではアンリ・カルティエ=ブレッソンやアルフレッド・アイゼンシュタットも訪れたそうです。現在はエルンスト・ライツ財団が管理しており、一般公開の機会もあります。

100年以上が経過した現在でも、98%が建築当時の形を残しているとのこと

100年以上が経過した現在でも、98%が建築当時の形を残しているとのこと

コートルームの照明。部屋ごとに異なる照明器具が取り付けられている

コートルームの照明。部屋ごとに異なる照明器具が取り付けられている

家の中には3台のグランドピアノが置かれており、現在もコンサートが開かれる

家の中には3台のグランドピアノが置かれており、現在もコンサートが開かれる

インテリアは建築家のブルーノ・パウルによるもの。装飾性よりもシンプルな機能性を大事にしており、見るほどに豊かな質感とデザインに目を奪われます。これは裏付けのない筆者個人の感想ですが、ライカ製品に一貫する虚飾なき上質感は、このフリートヴァルト館のしつらえもリファレンスの一つになっているのではないかと感じました。

壁の色から家具のデザインまで、部屋ごとに統一感が与えられている

壁の色から家具のデザインまで、部屋ごとに統一感が与えられている

くつろぐための部屋は、優しい印象のオーバル形状。それに合わせてドアも曲げられている

くつろぐための部屋は、優しい印象のオーバル形状。それに合わせてドアも曲げられている

18席のダイニングルーム。コンサート開催時の夕食会にも使われたとみられる

18席のダイニングルーム。コンサート開催時の夕食会にも使われたとみられる

ダイニングルームから庭に繋がる空間。家族の写真が置かれている

ダイニングルームから庭に繋がる空間。家族の写真が置かれている

■ライツ2世の決断。ライカ発売の何がリスクだったのか?

第一次世界大戦後の1924年。ライツ2世は「ここに決断を下す。リスクは覚悟の上だ」という言葉とともに、バルナックが考案した「ウル・ライカ」をベースとした小型カメラの量産を決めます。これは「ライカI」誕生100年に寄せて語られることが増えたエピソードです。

さて、このリスクとは何だったのでしょうか?

ライツ1世がスイスで学んだ合理的な量産技術などをもとに、ウル・ライカが試作される1914年頃までに、エルンスト・ライツは世界的な顕微鏡メーカーになっていました。しかしカメラメーカーとしては、ヨーロッパ市場にカールツァイス、アメリカ市場にコダックという巨人が存在。加えてドイツ国内は戦争の影響で購買力が落ちていたこともあり、販売ターゲットであったアマチュア層には期待しづらい状況でした。ライカの価格は高給の熟練労働者の賃金4か月分以上に相当したそうです。

また、35mm映画用フィルムの2コマ分を使った36×24mmという画面サイズも、100年後の今でこそ“35mm判フルサイズ”として本格カメラの代名詞ですが、当時としては実用性が疑われるほど小さいものでした。

といった具合に、新事業に失敗して負債を抱える懸念や、会社の評判を落とすことへの危惧がありました。それでも従業員の雇用を守ることを重んじたライツ2世の社会的判断により、バルナックが考案したライカの発売を決断します。

これだけのリスクを踏まえながら実に大胆な決定であったことは間違いありませんが、ライカが後のカメラや写真文化に与えた影響の大きさを踏まえると、素晴らしい先見の明だったと言えるでしょう。

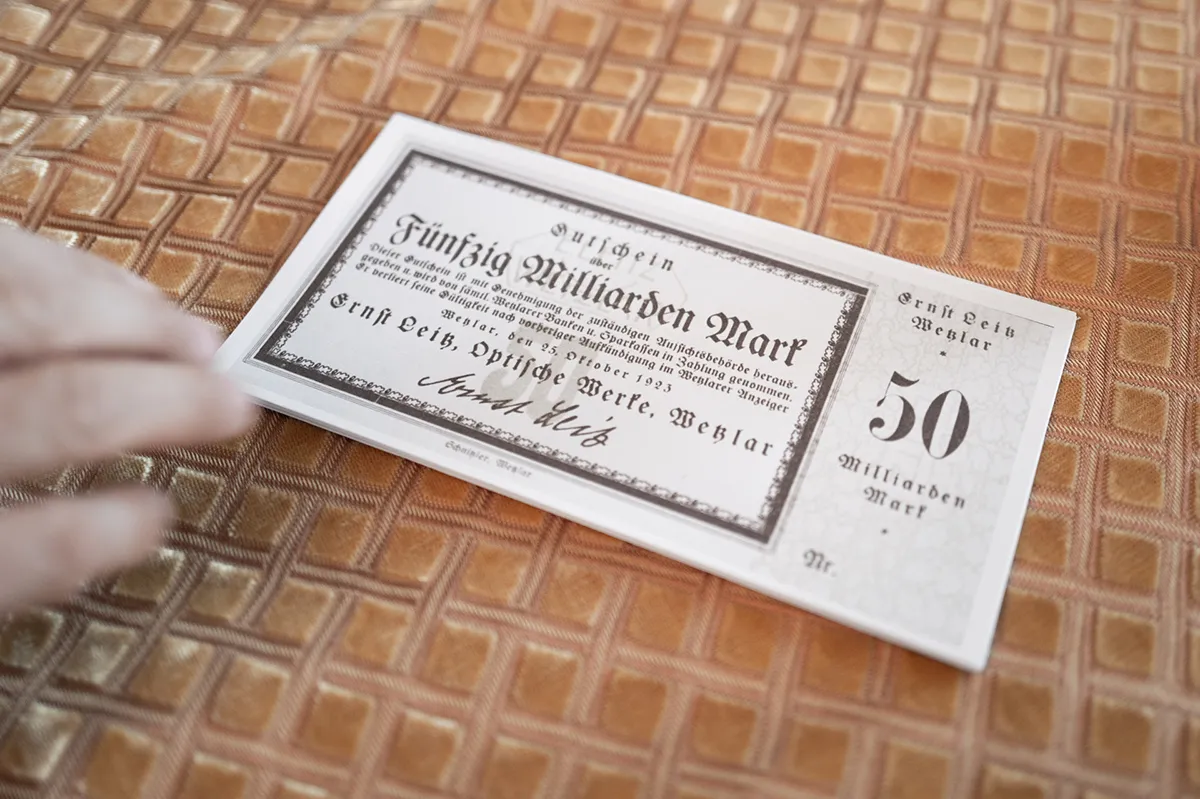

余談ですが、社員に対するケアという意味でもう一つ。第一次世界大戦後のハイパーインフレで紙幣が不足し、1時間ごとに物価が上昇していくような状況では、ライツが従業員向けに独自の緊急通貨を発行したこともありました。フリートヴァルト館には、見学者用のお土産として“500億マルク紙幣”のレプリカが用意されていました。

1923年にライツが発行した、500億マルクの緊急紙幣(お土産用のレプリカ)

1923年にライツが発行した、500億マルクの緊急紙幣(お土産用のレプリカ)

■ウェッツラーに今も残る、ライカ誕生の足跡

フリートヴァルト館を後にし、ウェッツラー旧市街へ向けて坂を下っていきます。すると屋上に「Leica」と掲げられた建物が目に入ります。かつてはライツの社屋でしたが、1986年にライツ家による家族経営が終了したあとは、顕微鏡を扱うライカマイクロシステムズ社の社屋になっています。ライツのフォト部門はライカカメラ社となり、隣町のゾルムス(Solms)に移りました。

旧エルンスト・ライツ社屋。現在はライカマイクロシステムズの社屋となっている

旧エルンスト・ライツ社屋。現在はライカマイクロシステムズの社屋となっている

そしてこの裏手に、“決意の館”と呼ばれる小さな建物があります。外壁にプレートが埋め込まれていて、そこにはドイツ語で「1924年、ここでエルンスト・ライツ2世はオスカー・バルナックが発明したライカの製造を決めた」と書かれています。先の決定は、まさにここでなされたのです。

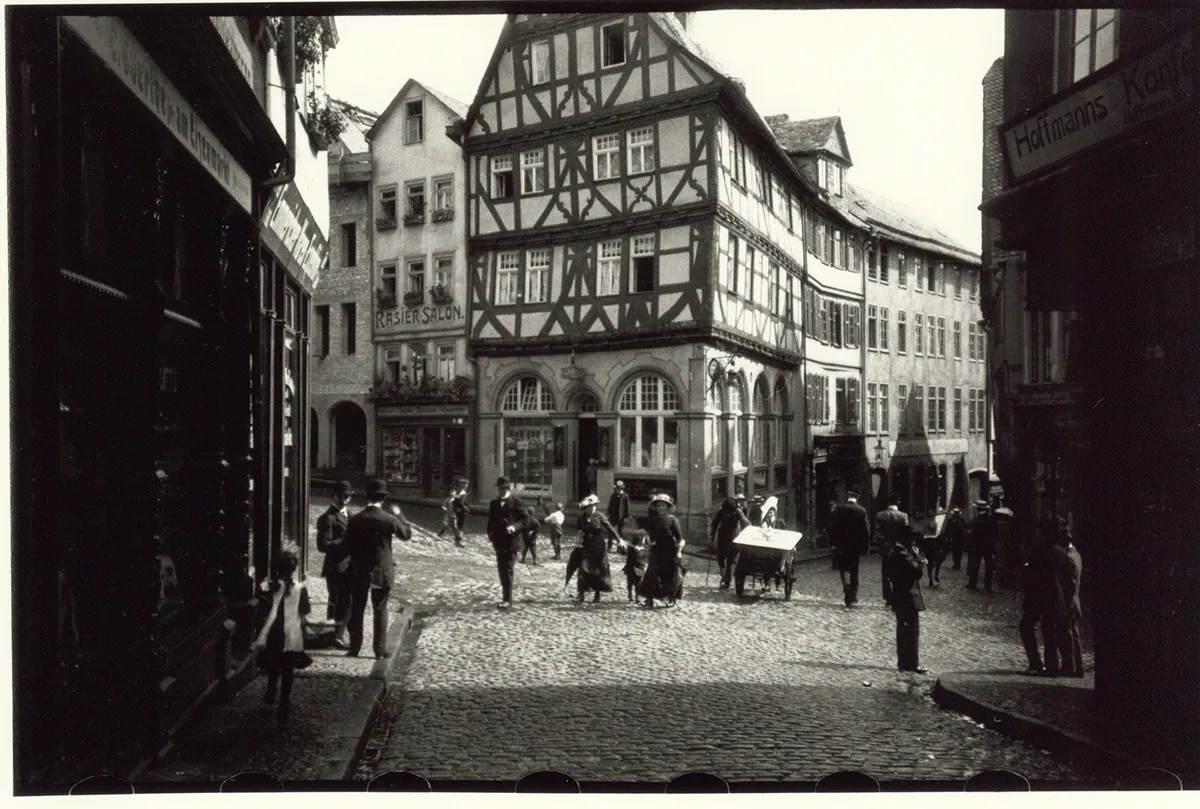

オスカー・バルナックがウル・ライカで最初に撮影した場所として有名なのが、ウェッツラー旧市街のアイゼンマルクト(Eisenmarkt)。100年以上が経過した現在もほぼ同じ景色を保っています。ライカファンが必ず記念撮影を楽しむ場所です。

オスカー・バルナックがウル・ライカで撮影したアイゼンマルクト

オスカー・バルナックがウル・ライカで撮影したアイゼンマルクト

現地に設置された記念のマンホール。これを目印に撮影すると、上のような写真が撮れる

現地に設置された記念のマンホール。これを目印に撮影すると、上のような写真が撮れる

また、ウェッツラー旧市街にそびえる大聖堂(Wetzlarer Dom)にもライツ家に関するエピソードが。第一次世界大戦後の経済難で予算不足となり建設が中断した際、ライツ2世が出資の条件として提示したのが、「毎週日曜日はカトリックもプロテスタントも同じ時間に教会を使用すること」だったそうです。

ラーン川に掛かる橋と、向こうに見える大聖堂。ウェッツラー旧市街の象徴的な眺め

ラーン川に掛かる橋と、向こうに見える大聖堂。ウェッツラー旧市街の象徴的な眺め

2014年、ライカカメラ本社はゾルムスからウェッツラーの「ライツパーク (Leitz-Park)」という新エリアに移り、発祥の地・ウェッツラーへの帰還を果たしました。旧社屋からライツパークまでは3kmほどの距離です。本社併設のミュージアムにはライツ家やバルナックといったライカ誕生に貢献した人々を紹介するコーナーも用意されています。さらに2022年に復刻した「ライカM6」には、オリジナルのライカM6が発売された1984年当時の社名にならって“Leitz”の赤いロゴを採用。現在もライツ家へのリスペクトを示すライカカメラ社に、いちファンとして尊敬の念を抱きます。

こうしてライカ誕生の足跡を追ってみると、ライカというカメラはまさしくこのウェッツラーの街で生まれたことを強く実感します。バルナックがウル・ライカで写した木組みの家々を眺めながら歩くのは、まるでタイムスリップしたかのような心地です。

これほど濃密な“聖地巡礼”ができるカメラブランドを、筆者はライカの他に知りません。日本からは決して気軽に行ける場所ではありませんが、ライカファンにはぜひ一度、ウェッツラーの街を実際に歩いて、この感動を味わってみてほしいと思います。

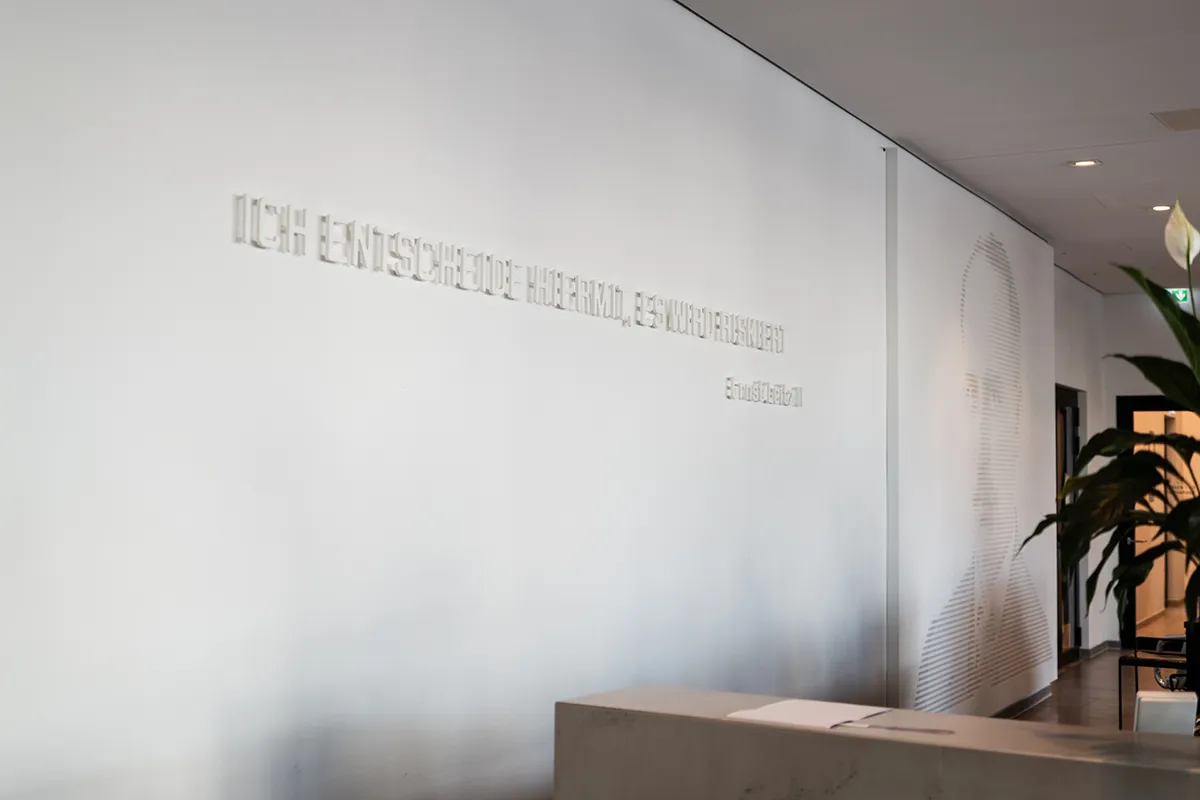

ライツパークにあるエルンスト・ライツ・ホテルでは、ライツ2世の肖像と「ここに決断を下す。リスクは覚悟の上だ」(Ich entscheide hiermit, Es wird riskiert)の言葉が出迎える

ライツパークにあるエルンスト・ライツ・ホテルでは、ライツ2世の肖像と「ここに決断を下す。リスクは覚悟の上だ」(Ich entscheide hiermit, Es wird riskiert)の言葉が出迎える

Photo by Makoto Suzuki