My Leica Story

ー 高木誠 ー

前編

ライカ松坂屋名古屋店では、上高地の山河をフィールドとして長年に渡り撮影し続けている写真家、高木誠さんの写真展「生きている大地」を開催中(期間は2025年11月6日まで)。

大いなる自然を畏れ敬うとともに、その恵みに感謝する『日本人の自然観』を可視化した数々の作品を撮影したカメラはライカとのこと。そこでライカのカメラやレンズのインプレッションと撮影のエピソード、ライカに寄せる思いを高木さんにお聞きしました。

text: ガンダーラ井上

――本日は、お忙しいところありがとうございます。展示作品を拝見して、その1点1点が放つ威厳に満ちた画力と、まるでその光景に出会ったかのような実体感に圧倒されました。これらの作品をどのように撮影し、どのような機材をお使いになっていたのかをお聞きできるということで楽しみです。高木さんが山の写真に取り組むようになったのはいつ頃からでしょう?

「中学の頃に旅行先で自然の凄さを知り、高校から登山にのめり込んで今まで来てしまいました。自然を美しく撮りたいという思いから、大学の頃からカメラを持って山に入っていて、写真も結局は山の自然しか撮らないですね」

――他のモチーフを撮ることはないのですか?

「旅行先で家族をコンパクトカメラで撮ることはもちろんありますけれど、その時はライカではないです。ライカで写真を撮るというのはそれなりの覚悟が要りますから(笑)。だから、普段はあまりカメラを持ち歩いていないですね」

――では、早速ですが高木さんが覚悟を持って撮影に臨んだ作品について解説していただきたいと思います。こちらのファーストカットから圧倒的な写真です。

©高木誠

――これは、雲が立ち上がっているということでしょうか?

「北アルプスの穂高で撮影しましたが、朝、山から降りてくる途中にこの光景に出くわして本当に驚きました。この日は南の海上に台風があって少し気流が不安定でした。南からの気流と北からの気流がぶつかって、ぐわぁっとなりながら立ち上がってきたんです。こんな光景は見たことがありませんでした」

――言ってみれば、これは水の層ということですよね。気体が液体になりかかっているものも含めて、大気中の流体が極めてダイナミックな造形を見せてくれています。

「南からの気流でできた奇妙な雲が形を変えながら動いてきて、そこに北からの気流がぶつかって生じたもので、朝の逆光に浮かび上がっています」

――そこで雲に露出を合わせているからバックは黒く落ちているんですね。

「そうです。バックは黒く落ちています。山の稜線は新雪が来た時だったので、写真に厚みを持たせるために雪がちょっと出るようにわずかに起こしてあります」

Mデジタルと古い設計のライカレンズの組み合わせで撮影

――撮影にはライカM10-Rと復刻版のズマロンM f5.6/28mmを使われたとのことですが、あの28mmはとても小さいレンズで1950年代に設計されたものですよね?

「設計は古いですが、あのズマロンというレンズはものすごく解像力が高いです。最近設計されたレンズに比べて立体感もあるし自然な感じで写ります。F5.6が開放で、だいたいF8あたりで使っていましたが昼間の撮影は大丈夫ですし、暗くなってきてもカメラのISO感度が上げられるので全く問題ないですね。私の場合は広角でぼかす表現はしませんので大口径である必要はないのです。このレンズは軽いし非常に緻密に写ります」

――ライカM10-Rは4000万画素を超える高画素機ですが、レンズにまだまだ余力があるのではないかと思えるような写真です。

「今のカメラは画素数がすごく多いから解像力のあるレンズでなければダメだと皆さん言われますけれど、そんなことはなくて古いエルマーでも絞れば十分にいけるので、新しいボディには新しい設計のレンズだけを使うべきとは思いません。ズマロンに関しては6000万画素のカメラでもビクともしないし、ライカM型は古い広角レンズにも対応できるセンサー設計にしてあることも効いていますね」

――コンパクトな広角レンズを装着したライカM10-Rで、今まで見たことのなかった瞬間を捉えたわけですが、もう一度同じ写真を撮ろうとしても難しいのではないでしょうか?

「不可能ですね。何十年も山で写真を撮ってきましたが、この瞬間しかないです」

――どれくらいの時間、この状態だったのでしょう?

「ほんの数分ですね。どんどん形が変わっていく雲の様子を連続して何枚もシャッターを切っていきました」

ノクティルックスで稜線のコントラストを捉える

©高木誠

「これは明神橋のたもとから撮った写真です。天気はちょうど回復する時だったと思います。新雪が降った直後の不安定な天候でした」

――強い日差しで山の稜線のエッジが素晴らしくクリアに見えています。カメラは先ほどと同じライカM10-Rで、レンズはノクティルックスM f1.25/75mmASPH.とのことですが、このレンズは重量が1000gを超えていて山に持っていくには大きくて重たいですよね?

「重たいです。だからこの時は28mmのズマロンと75mmのノクチだけで、50mmの標準レンズは持っていかなかったです。重いレンズですが、解像力は非常にいいですね。とても性能の良いレンズだと思います。絞り開放から素晴らしい描写ですが、このカットではF5.6位だったと思います」

――この写真も、数分の間で撮られたという感じでしょうか?。

「左から右に雲がずっと流れながら山の下にも雲があるので、山体がどれくらい見えるかとか、頂上がギリギリ見えるとか、雲の動きを見ながらこの場所に2時間以上いました。雲が動いているものですから、その変化を見ながらシャッターを切っていきました」

――2時間以上もですか!自分は動かず、刻々と変化し続ける状況を見続けるのですね。

「なかなか思い描いたようないい状況はないものですから、この雲の動きであればシンプルな構図で撮れると思って待ち続けて撮りました」

日本人の自然観を写真で表現する

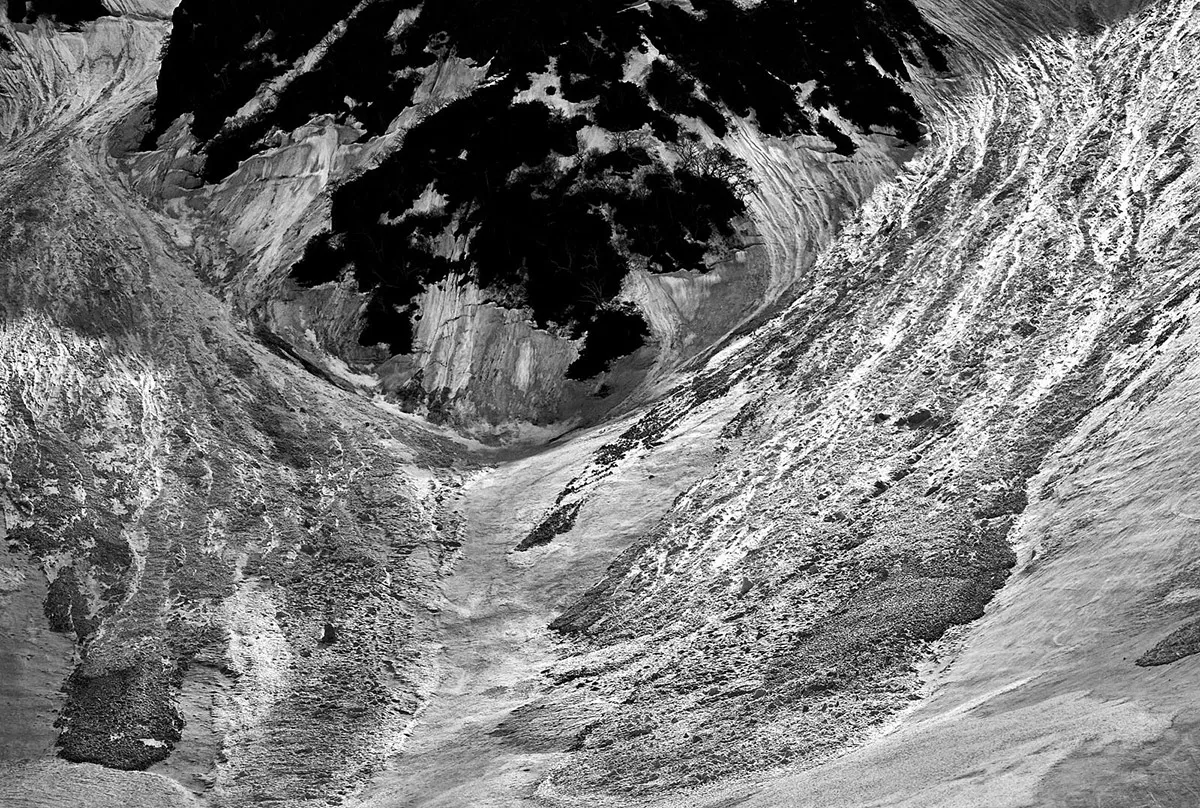

©高木誠

「これはズマロン28mmで撮影しています。ここは2、3万年前に氷河が削ったカール地形で、お椀を半分に割ったようなU字型になっている場所です。寒冷地なので山を形成する岩の隙間に入った雨水が凍る際に膨張して岩が割れるんですね。その岩が氷河の上に乗って運ばれてくる。氷河が巨大なベルトコンベアの役割をするわけです。そして氷河が消えるところに岩を置いていく。だからここカールの底には大きな岩がゴロゴロあります。そのひとつを撮ったのがこの写真です。新雪の時期で天気が不安定で、ちょうど雲がバックに入った瞬間に撮りました」

――この写真を拝見すると、Something Greatと表現したくなるような、単なる岩を超えた何かを感じます。

「日本人は昔から、岩などを御神体として捉える感覚があります。私も山は神聖な場所だと思っていますので、そうした日本人の自然観を写真で表現しようとこの10年以上やってきました。御神体である山や磐座、滝、樹木、竜や蛇などへの自然信仰をはじめ、奈良・平安から江戸までの文化・宗教に関する本を読んで、1万年以上続いた縄文時代の狩猟採集生活で生まれたといわれる自然観がどのように推移してきたかを学びました。日本ほど自然をモチーフにした絵画や工芸品が多い国はないと思います。西洋はやはり人間中心ですからね。日本人の自然観は日本の自然が持つ特長から生まれてきたもので、それを写真で表現したいと思っています。

――昨今、SBNR(Spiritual But Not Religious) というキーワードが注目されています。特定の宗教に帰依しているのではないけれど、霊的な感受性を持っていることは日本人にとってはごく普通の感覚なのだと思います。

「いわゆる、宗教の大元ですよね。よく私の写真を見た人から『あなたは神社とか仏閣を撮ったらどう?』と言われるのですけれど、私が撮っているのはそれ以前です。縄文時代には日の出の方角や山の位置を目安にして集落を作っていたということで、様々な自然に対する信仰が生まれてきているんですね。そこからいわゆる神道の八百万の神々が出現して神社も形成されてきたわけです。元は自然にあるんです。仏教において草も木も土もそれは仏だという思想があり、特に山岳仏教として高野山や比叡山等で発展したのですが、その元も日本の自然にあると思いますね」

――この写真を見ていると、高木さんは理系出身で物性物理をご専門とされる工学博士であるにも関わらず、修験道の行者が自分の修行の過程で自然の驚嘆すべき姿を目の当たりにして、その瞬間を撮っているような印象があります。

「まさに今の私にとって山に入るというのはそういうことです。確かにここはどのような地形でどのような地質学的な過程でできたかを知ることは大事ですが、それを知ったうえでその場に行くと、不思議に大きな岩が動いて見えるんですね」

――何万年という時間のスケールの中でのモメンタム、物質の流れを感じていらっしゃる。

「その流れの中の“今”は、止まっていないんです。氷河が形成していった山の姿の変化を学ぶことで、そう見えるようになりました。本当に木も岩も生きていて、動いて見えるんですね。修験道の行者が山を駆け巡って見ていた光景というものが、よくわかりますね。だから山に入る時に『これを撮るぞ』とか、そんな気持ちではなく無心です」

――その場その場で感じた“今”というものをしっかり受け止めて、それを写真として定着していくのですね。いわゆるネイチャーフォトには構図を整えて見る者に感動を与えてやろうという撮影者のエゴが見えてしまう写真も多くありますが、高木さんの作品を拝見していますと邪心や企てが感じられず、まっすぐに撮られているのだと思います。

「昔はそういう写真も撮っていましたよ(笑)。今も構図とか造形力といった技法を表現のプラスの要素としては使いますけれど、それが前面に出てこないようにしています。私が撮ろうとしているのは湧いてくる気配や力みたいなもので、それが出るようなところでシャッターを押すわけです。だからカメラなんか構える前に、見た時・感じた時に決まりなんです。『あ、これだったらいいわ』となったらパッとカメラを出して撮るだけです。

――ここで撮るべしと、発意が得られたらカメラを取り出すのですね。

「その瞬間に、一番ミスがなくシャッターが切れるのがライカです」

ライカCLで75mmを望遠レンズとして使う

©高木誠

――これは一体何なのでしょうか?

「雪崩なんですね。場所は先程の岩があったところと同じ涸沢カールです。春先の5月、カールは雪の溜まり場で、そのすり鉢の底を目掛けて気温が上がってくる午前11時頃になると毎日のように雪崩が起きるんです。その発生地点には新たな雪崩を引き起こす雪の割れ目が見えます」

――まさに次々と重なるように雪崩れ落ちていっているのですね?

「そうです。このカールの斜面に沿って落ちていっています。大きな雪崩が起きると大変なことになります」

――そう教えていただくと、自分の体のサイズがぐ〜っと小さくなっていくような不思議な感覚になってしまう写真ですね。

「そのスケールを写真で感じさせるのがまた難しいんです。この写真の場合は斜面で生きる樹々が写っていますのでスケールはわかるかと思います。これは逆光で雪が光っている時間帯に撮っています。逆光で雪に光が反射しているので少し飛びますが、逆光でないとこれだけのコントラストが出ないんですね」

――ちなみにボディはライカCLとのことですね。

「ライカCLは、フォーマットは小さいですけれどすごくよく写るカメラです。APS-Cあれば十分なんですよ(笑)」

――逆に撮像素子が小さいが故にしっかりとシャープネスが出ているという印象もあります。

「フルサイズであればもうすこし柔らかいかもしれないですね。いずれにしてもあのカメラは、非常にいい調子が出ましたね。レンズはノクティルックスM f1.25/75mm ASPH.ですので、フルサイズであれば110mm相当の画角になります」

――凍っている面の冷ややかさや、光線の強さがすごく伝わってくる写真だと思います。ちなみにCLで撮影される場合、ボディはCLだけで山に入られるのですか?

「そうです。あの時代はライカM9よりもライカCLの方が良かったですから。結局M9は売ってしまいました(笑)。A2程度の拡大率であればびくともしません」

スチールリムのズミルックス35mmが捉えた空気感

©高木誠

――こちらの作品は、すごい奥行きと実体感です。

「ここからちょっと雰囲気が変わりますが、雪崩で蓄積した雪が解けて水となって出てくる源流。水でつなげるストーリーで構成しています。先ほどまでの硬い印象のものから転じて今度は水が流れて、それが潤すような感じです。前の3枚を厳しさ、“厳”とするならば、これからのカットは優しさ、“慈”ですね。その対比で会場の構成をしました」

――“慈”であり“潤”というイメージですね。撮影に使われた機材はライカM11モノクロームに球面のズミルックス35mmF1.4、いわゆるスチールリムと呼ばれる、人気のあるヴィンテージレンズですね!

「はい。最初の設計のやつです(笑)」

――これはもう、痺れるような奥行き感ですね〜。

「ライカM11モノクロームのグレートーンの階調再現性は本当にすごいですね。それ以前のモノクローム機もテストしましたがM11からはもう全然違っていて、すぐに買いました(笑)。このカメラの画像を見てしまうとカラーで撮ったものをモノクロにしても全く太刀打ちできないと思いました。階調再現性と立体感が本当に素晴らしい。すごいモノクロームカメラが出たと思いましたよ」

――6000万画素機のレベルになると古い時代に設計されたレンズでは解像力が追いつかないから画素数を下げて撮影することをお勧めします、とライカがアナウンスしていたりもしますけれど、この写真を見る限り全然そんなことはないですよね。

「全くありません。あのレンズは開放では確かにモワモワしますけれど、F8まで絞ればもうビシビシですね。ライカの見解は、開放絞りのことを言っているのではないかと思います。現代のレンズは開放からかなりシャープですけれど、この時代のレンズではF8くらいになってようやくよくなってきて、そのピントの来かたに柔らかさを残した自然なシャープネスが出るんですね」

――このカメラとレンズの組み合わせだからこそ奥行きや空気感、水の粒子の大小すべてが写し撮られているような素晴らしい1枚になったのではないかと思います。

「霧の厚みと繊細なタッチが、このカメラとレンズは出ますね」

――画面の下半分では液体として地面に降りていき、重力で下へ下へと流れていく水の様子も映っています。シャッター速度は?

「1/30くらいですかね」

――流れが止まりすぎず流れすぎず、絶妙な流体感が写し撮られていますね。これは手持ちですか?

「手持ちです。天気が悪くて霧が来ているのにしゃがんでアングルを決めていると登山者が隣を通りながら『何か珍しい動物でもおるんですか?』とか『こんなところで何を撮っているんですか』と言われるんです(笑)」

――この光景の尊さは、自然の理(ことわり)を写し撮らんとする写真家にしかわからないかもしれないですね。

「霧を通して山の向こうに入った太陽の光が回ってきていたので写真にはちょうどいい状況なのですけれど、なんでこんなに天気が悪い時に撮っているんだ?という感じです」

――同じ場所にいるのに、高木さん以外の登山者にはこの世界が見えていないというのも興味深いです。

「さっきの大きな岩もそうですね。誰も写真を撮りませんよ(笑)」

――そこに満ちている何かを感じる力、それを写真にしていく画力みたいなものが備わっていなければ見えてこない。

「そうですね。私も昔だったら感じませんね」

山での撮影で35mm判カメラを使う理由

――高木さんの写歴は50年にもなるとお聞きしましたが、これまでの機材の変遷について教えていただけませんか?

「最初は国産の35mm判カメラでした。社会人になって中判も使っていましたし4×5も使いました。でも4×5と35mm判の両方を持って行って、どちらでいい写真が撮れたかというと35mm判だったんです」

――それは意外です。山の写真といえばフィルム面積の大きさから情報量が圧倒的に多い大判カメラのほうが有効という通説もありますが、高木さんの場合はコンパクトな35mm判カメラの方が良かったのですね?

「写真クラブに入ると大きなフォーマットのカメラを勧められて、海外製の中古品を買って使ってみたこともあります。でも6×6や4×5をエクタクロームで撮るのに比べて、ライカにコダクロームで撮った場合、確かにライカの方がフィルム面積が小さいから粗いけれど最終的な作品としてはライカのほうが良かった。粗いと言っても全紙に引き伸ばしても十分いけます。それに、大きなフォーマットのカメラだと私の場合は型にはまった写真になってしまう。6×6判でもそうで、やはり35mm判で撮ると違いが出ます」

――自分の視点そのもので撮ることが35mm判であれば可能だった?

「大きなフォーマットのカメラでは、形で撮ってしまい写真に動きや広がりがなくなってしまうのです。さらに35mm判にはコダクロームがあったので深みのある調子、いわゆるモノクロにちょっと色をつけたような重厚な渋みに加えて粒子も細かく出た。そうすると、少し離れてみれば中判や4×5で撮ったものと比べると、やはりライカとコダクロームで撮った方が立体感があるんですよ」

――今回の展示作品は全てモノクロームですが、コダクロームが生産されていた時期まではカラーで撮られていたのですね?

「ちょうど2010年にカラーの写真集を出しましたが、その直前にコダクロームがなくなったんです。これは困ったことになったと思いながらエクタクロームやプロビアで補って何とか写真集は作りましたが、もうダメだと思いデジタルに切り替えました。それ以来フィルムは1本も撮っていません」

――グラビア印刷時代のナショナルジオグラフィック誌に代表されるような伝説的な発色と粒状性の良さを誇る外式カラーポジフィルム、コダクロームの終焉とともにフィルムに別れを告げたと。

「デジタルで調整して、コダクロームを越える画像を創る。そういう方向でした。 当時は国産のデジタル一眼レフカメラの評判がいいので試しました。そのデジタル一眼レフカメラに純正レンズをつけて撮った場合とライカRレンズをつけて撮った場合を比較してみたのですが、明らかにライカのレンズの方がいいんです。それでもやっぱり画像がフラットで不満でした。この「フラット感」は今でも感じますがデジタルの大きな弱点で、プリントするとより顕著にわかると思います。フィルムのような立体感や材質感、空気感や奥行き感がなかなか出ないんです。」

――フィルムで撮った写真を肌感覚で知っているがゆえの渇望感があったのですね。

「そうしてデジタルに取り組んでいるうちに、作例を見るとライカM9だけが良かった。M9にはローパスフィルターがなかったから自然でした。他のローパスフィルターを搭載したデジタルカメラは隅までシャープでしたが、画像がフラットで全然受け入れられなかったですね。そこでM9で撮って現像ソフトのCapture Oneで調整して、どうすれば立体感、空気感や材質感を出すことができるかに取り組みました。それを克服できれば、デジタルは極めて高精細なので中判以上の画質は手に入り、風景写真に向く。そうなれば私には中判は必要ないです(笑)」

――今回の展示は、コダクロームの終焉とともに取り組んでこられた35mmおよびAPS-Cサイズのデジタルカメラによるモノクローム写真の集大成ともいえる作品ばかりです。撮影時のエピソードをもっとお聞きしたいのですが大丈夫でしょうか?

「もちろん大丈夫です。続きをお話しましょう」

後編に続く

写真展概要

| タイトル: | 生きている大地 |

| 期間 : | 2025年7月1日(火)- 2025年11月6日(木) |

| 会場 : |

ライカ松坂屋名古屋店 愛知県名古屋市中区栄3-16-1松坂屋名古屋店 北館3階 Tel.050-5785-4466 |

| 営業時間: | 10:00-20:00 |

高木誠 / Makoto Takagi プロフィール

1957年愛知県岡崎市生まれ。

1984~1994年二科展入選7回。2000年写真展「自然を撮る―5人の目」を水越武写真展「今、地球を歩く」と同時開催(豊田市美術館)。2001年「生きている山」で第1回田淵行男賞受賞。同年に写真展「山学独歩」(安曇野山光ホール)。2010年写真集『氷河の消えた山』(東京新聞)出版。2019年写真展「時の呪力」(田淵行男記念館)。2024年写真集『生きている大地』(ふげん社)出版、同時に写真展開催。