ドイツの100周年記念イベントで見た「ライカ」の現在地

Report by Makoto Suzuki

100周年記念のメイン会場では生演奏に迎えられた。ライカのイベントには常に音楽がある。

100周年記念のメイン会場では生演奏に迎えられた。ライカのイベントには常に音楽がある。

2025年6月24日から27日にかけて、ライカ誕生の地であるドイツ・ウェッツラーでイベントが行われました。1925年の「ライカI」発売から100年を記念した催しです。筆者も現地を訪れましたので、その模様をお伝えします。

ライカとして初めて量産された35mmフィルムカメラ「ライカI」。

ライカとして初めて量産された35mmフィルムカメラ「ライカI」。

「ライカI」とは、現在のライカカメラの原点となる機種です。ライカ発売までのストーリーについては、以前に別の記事でも紹介しました。カメラといえば三脚が必要で大荷物だった時代に、映画用35mmフィルムを流用することで小型軽量・連続撮影性に優れたスチルカメラを考案。その実用性の高さから世界に広まり、カメラだけでなく写真のあり方にも大きな影響を与えました。

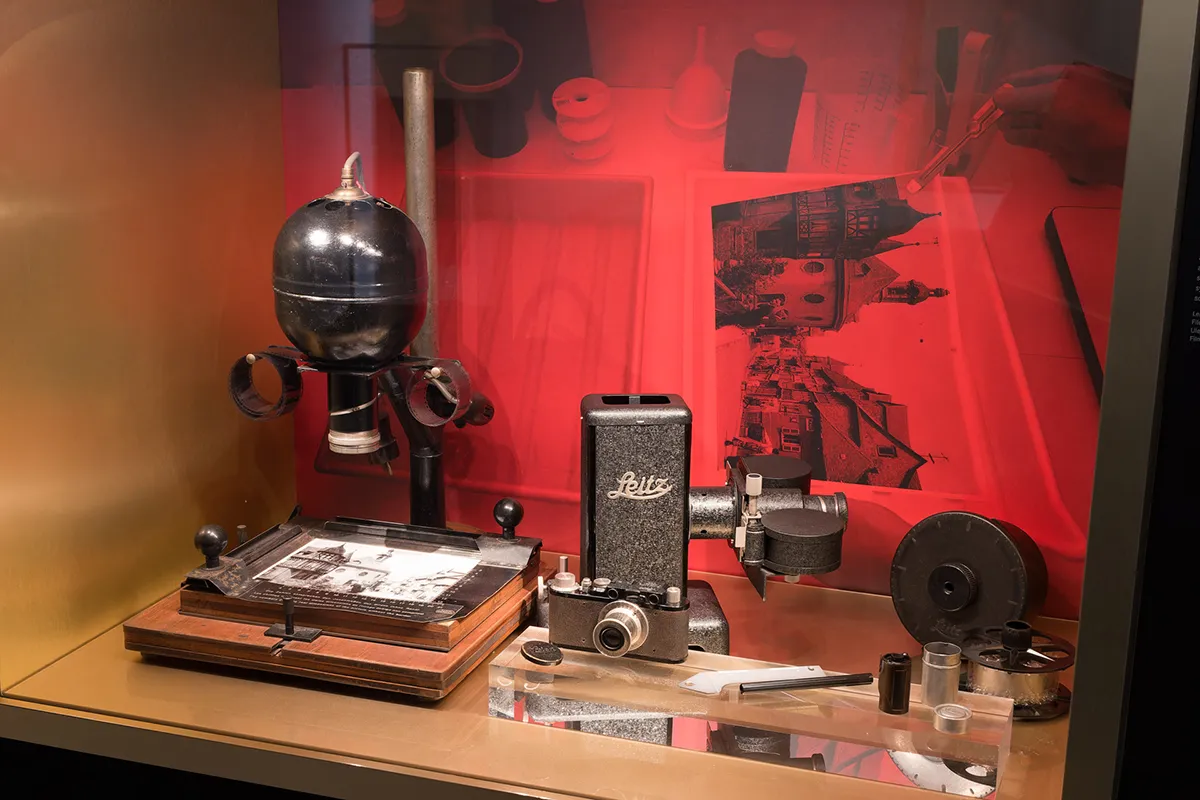

ライカと共に用意されたアクセサリー類。小さなネガを観賞サイズにプリントするための引き伸ばし機と、写真を大きく投影するプロジェクター、映画用の長巻きフィルムを切り分けて使うフィルムカートリッジや現像タンク。

ライカと共に用意されたアクセサリー類。小さなネガを観賞サイズにプリントするための引き伸ばし機と、写真を大きく投影するプロジェクター、映画用の長巻きフィルムを切り分けて使うフィルムカートリッジや現像タンク。

現在ライカカメラ社は、その「ライカI」の中でも市販第1号となる“No.126”と刻まれた個体を保有しています。これはブラジルのサンパウロに出荷されたものだそうです。資料室には歴代の出荷台帳が保管されており、カメラのシリアルナンバーから出荷日や出荷先などがわかります。市販されたライカのシリアルナンバーは126から始まり、現在では600万番を超えています。

資料室に保管された出荷台帳。施錠されたロッカーの中にあり、手袋をして扱う。

資料室に保管された出荷台帳。施錠されたロッカーの中にあり、手袋をして扱う。

■「ライカI」にオマージュを捧げる限定モデル

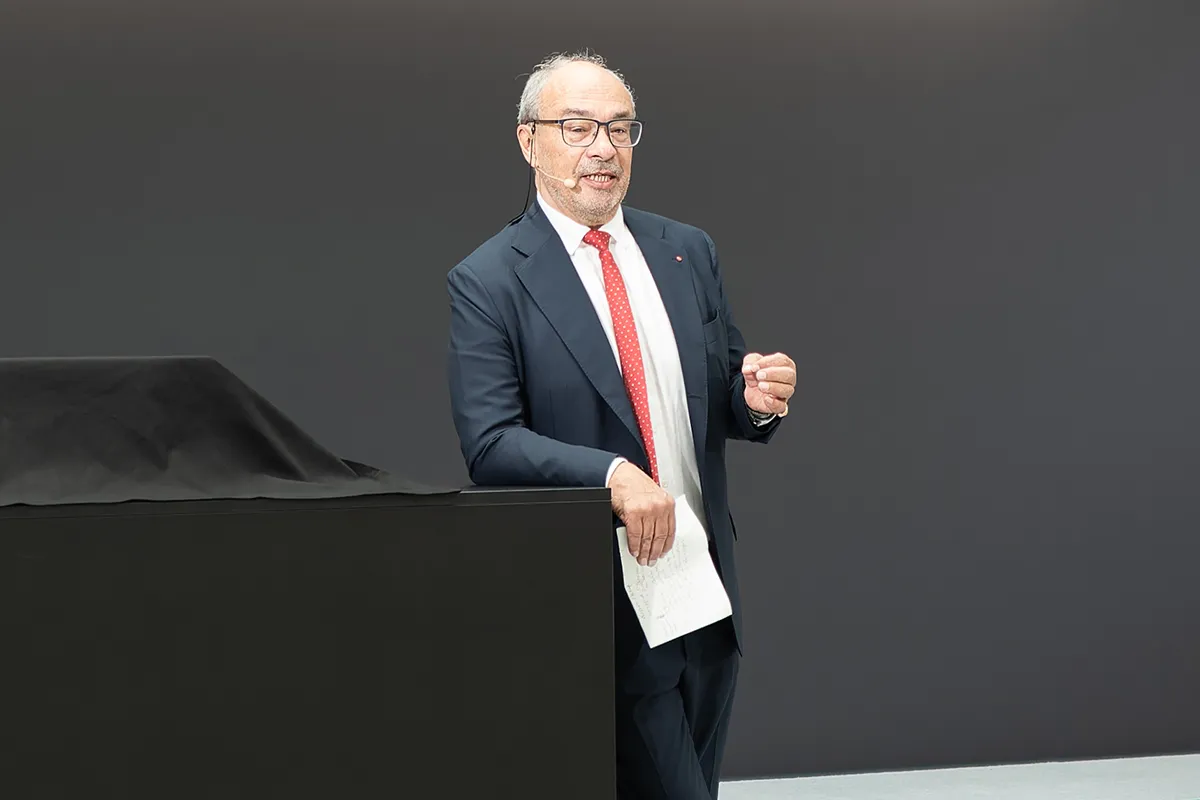

100周年の記念イベントは、ウェッツラーのライカカメラ本社でスタート。ライカカメラ社の上級副社長であるステファン・ダニエルは壇上で「ライカI」No.126のシャッターを切り、その動作が快調であることを示しながら「100年前の製品が今でも使えることほど、メーカーとして困ることはない」とユーモアを交え、笑顔を見せました。「ライカI」は単なる骨董品ではなく、フィルムさえ入れれば現役のカメラなのです。

「ライカI」No.126の元気な作動音をマイクに聞かせる、上級副社長のステファン・ダニエル。

「ライカI」No.126の元気な作動音をマイクに聞かせる、上級副社長のステファン・ダニエル。

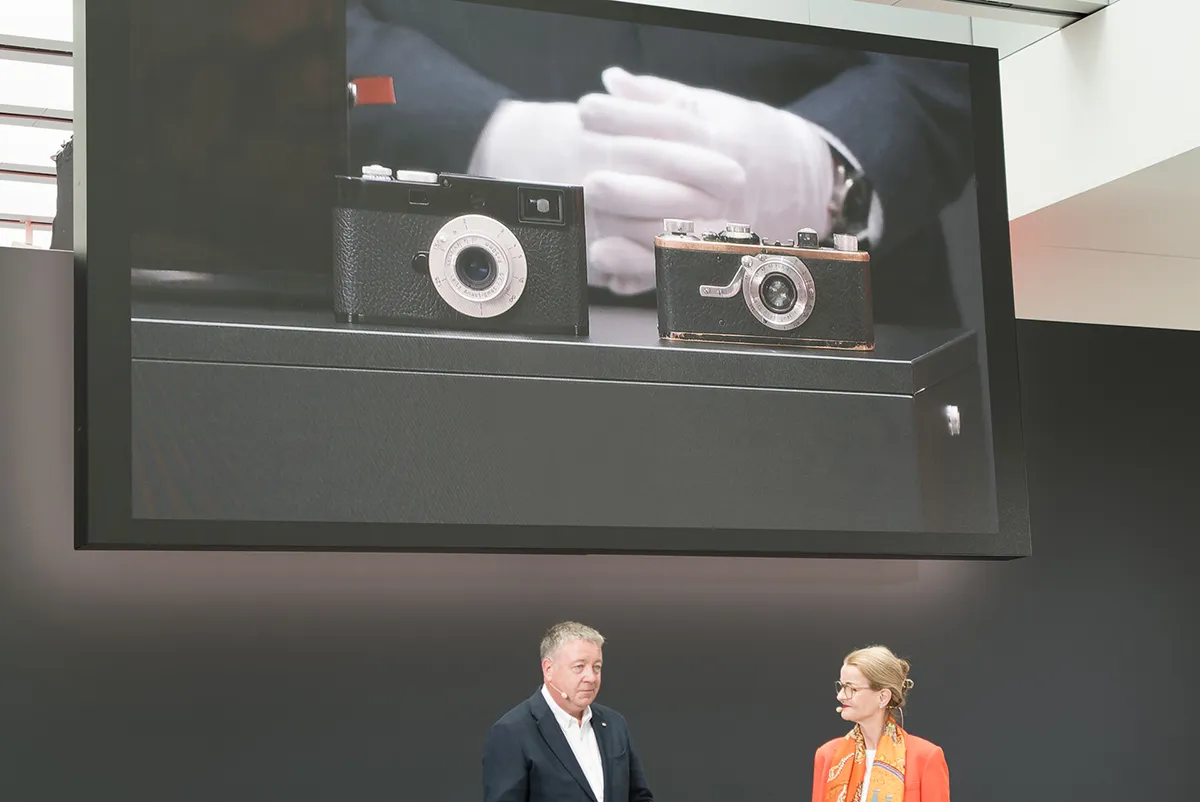

そんな「ライカI」との繋がりを感じさせる限定モデルとして登場したのが「ライカM11-D "100 YEARS OF LEICA"」です。背面モニターを持たないデジタルカメラに、特別な仕立ての交換レンズが2本付属。中でも初期の「ライカI」と同じ“ライツ・アナスチグマット”と名付けられた付属レンズの登場は、マニア垂涎のサプライズでした。

左は100周年記念で登場した限定モデルの「ライカM11-D "100 YEARS OF LEICA"」。右は1925年発売の「ライカI」で最初に生産された個体、製造番号126。

左は100周年記念で登場した限定モデルの「ライカM11-D "100 YEARS OF LEICA"」。右は1925年発売の「ライカI」で最初に生産された個体、製造番号126。

ライカファン垂涎の復刻レンズ「Leitz Anastigmat-M f3.5/50mm」。沈胴式のスタイリングのみならず、絞り値の表記も1925年当時にならっている。

ライカファン垂涎の復刻レンズ「Leitz Anastigmat-M f3.5/50mm」。沈胴式のスタイリングのみならず、絞り値の表記も1925年当時にならっている。

ライカカメラ社主のアンドレアス・カウフマンは、世界中から集まった約800人の“ライカファミリー”に向けて「伝統とは灰を守ることではなく、炎を伝えることである」として、ライカの“炎”たる本質、培ってきたノウハウを未来へ繋げるよう、世界中の2,400人の従業員とともに最善を尽くすと述べました。

具体的には、創業以来の「光学技術」と「機械製造」、黎明期から続く「デザイン」、1960年代に始まる「エレクトロニクス」、1990年代からの「ソフトウェア」、2005年から行われている「選択的流通」が鍵となる要素です。ちなみに、世界で初めてのライカ直営店は、他でもない日本のライカ銀座店でした。

また、ライカ100年の歴史には必ずしも順調ではない時期があったことにも触れました。日本製カメラの台頭や経済的な危機があったことはよく知られています。そして1970年代からライカは、一度は自分達を危機に陥らせた日本のカメラメーカーと協業。カメラのデジタル化に遅れを取った2000年代初頭に再び経済的な危機に瀕しながらも、カウフマン社主の投資とリーダーシップにより、その20年後の2024年には過去最高の売上高を記録するまでに成長しました。

現在も日本のパートナーとの関係性を大事にしており、カウフマン社主はイメージセンサーを供給するソニーをはじめ、デジタルカメラ技術で協業しているパナソニック、Lマウントアライアンスの仲間であるシグマといった日本メーカーの名前を挙げ、謝辞を述べました。余談ですが、ある日本メーカーの担当者は私物のバルナックライカを今回のイベントに持参し、ライカ100年の歴史に敬意を表していました。

■盛大な催しの数々

100周年記念の催しは多岐に渡りました。ウェッツラー大聖堂でのコンサート、アリーナでのセレモニーと盛りだくさんです。旧市街の大聖堂は、ライカの製品化を決断したエルンスト・ライツ2世が建設費を支援した場所でもあります。ライカがいかにウェッツラーという街に根ざした存在であるかを再確認する機会となりました。

コンサートにはザルツブルグの合奏団や、ライカ社員で構成された合唱隊「ライカ・クワイア」が出演。ライカ・クワイアのステージは、いまやライカのイベントで恒例となりました。格式高いブランドイメージのライカも、ここウェッツラーでは今も良い意味で“田舎町の光学工場”といったアットホームさが残っていることに嬉しくなります。

大聖堂でのコンサート。大きい空間ならではの荘厳な響きに聞き入る参加者。

大聖堂でのコンサート。大きい空間ならではの荘厳な響きに聞き入る参加者。

翌日に行われたメインセレモニーでは、ライカを題材とした映画『Leica, A Century of Vision』のプレビュー上映がありました。ライカにまつわる世界的な写真家や、写真界におけるライカの重要性を伝える内容。2025年内に正式公開が予定されています。ライナー・ホルツェマー監督をはじめ出演したレジェンド級の写真家もずらりと登壇し、参加者は一夜限りの奇跡を目撃しました。

映画のプレビュー後、出演した写真家や関係者が登壇。挨拶するライナー・ホルツェマー監督。

映画のプレビュー後、出演した写真家や関係者が登壇。挨拶するライナー・ホルツェマー監督。

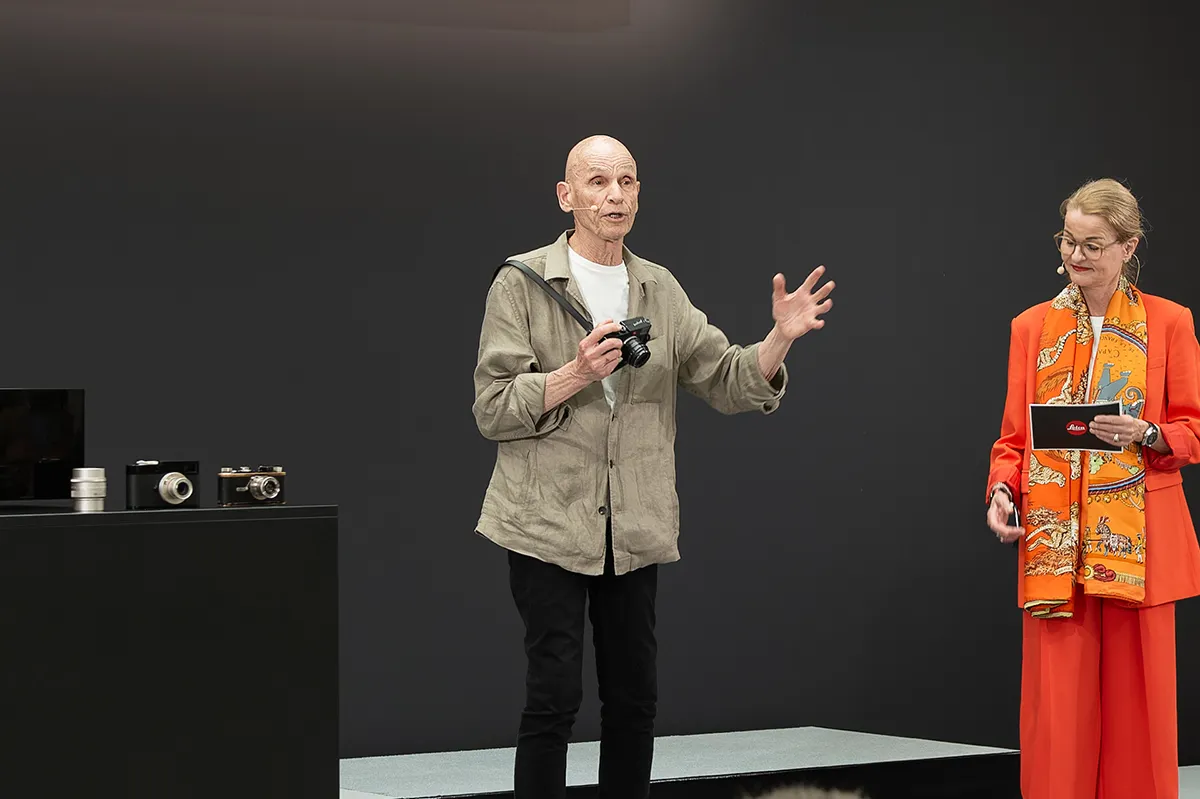

話題は尽きません。ライツパーク内ではジョエル・マイロウィッツの回顧展「The Pleasure of Seeing」が開幕。1960年代のニューヨークで撮影された初期作品をはじめ、本人によってセレクトされた100点から構成されています。マイロウィッツが初めて手にしたのは「ライカM2」で、キャリアのほとんどはライカと共にあったと回想しました。当時主流になりつつあった一眼レフカメラと異なり、被写体と直結した感覚を得られるのが、ライカを使い続けた理由だったとのことです。

エルンスト・ライツ・ミュージアムで開幕したジョエル・マイロウィッツ回顧展。

エルンスト・ライツ・ミュージアムで開幕したジョエル・マイロウィッツ回顧展。

ライカを手に自身のキャリアを振り返るジョエル・マイロウィッツ。レジェンド写真家と隔てなく交流できるのも、ライカのイベントならではの体験だ。

ライカを手に自身のキャリアを振り返るジョエル・マイロウィッツ。レジェンド写真家と隔てなく交流できるのも、ライカのイベントならではの体験だ。

そしてモノクロフィルム「ライカMONOPAN 50」も注目されています。世界中からライカユーザーや写真家が集まる場で、興味のある人にサンプルフィルムを提供。幸運な一部のフォトグラファーは、ライツパーク内に作られた新しい暗室を使い、試写したフィルムを早速現像・プリントしていました。

可愛らしいパッケージのモノクロフィルム「ライカMONOPAN 50」。日本では8月30日に発売予定。

可愛らしいパッケージのモノクロフィルム「ライカMONOPAN 50」。日本では8月30日に発売予定。

ライツパーク内に新設された暗室。かつてのライカ製品も活用されている。

ライツパーク内に新設された暗室。かつてのライカ製品も活用されている。

引き伸ばし機は歴代のフォコマート。LED光源と制御システムを組み込んだ現代仕様に生まれ変わっていた。

引き伸ばし機は歴代のフォコマート。LED光源と制御システムを組み込んだ現代仕様に生まれ変わっていた。

暗室の広さは数名のワークショップに使えるほどで、引き伸ばし機はもちろんライカのフォコマート。薬品を扱うため、ドイツの厳しい法律に従った入念な設備もありました。このフィルムの登場をきっかけに、世界各国でもフィルム写真のワークショップなどが盛り上がることが楽しみです。

1984年に発売されたフィルムカメラ「ライカM6」は、2022年から再生産されている。

1984年に発売されたフィルムカメラ「ライカM6」は、2022年から再生産されている。

■いまだ“小さな点”であるライカ

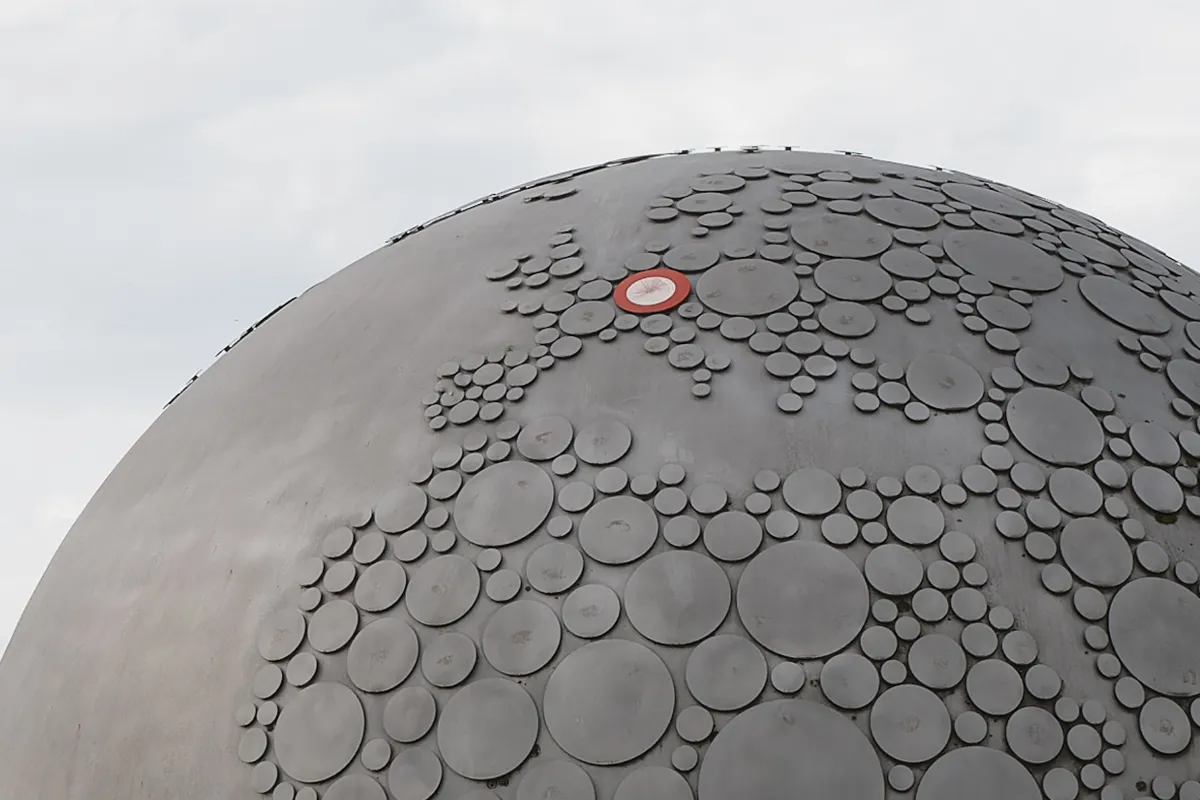

今回のイベントは「ライカとは何なのか」を改めて考える機会となりました。カウフマン社主はスピーチの中で「今ライカは、ここウェッツラーにある“小さな赤い点”(tiny little red dot)です」と表現し、世界に向けてさらに存在感を高めていくというメッセージがありました。

赤い点とは、言うまでもなくライカの赤いロゴを見立ててのことです。カメラや写真を知る人にとって“ライカ”といえば、写真の歴史を変えた小型カメラの原点であり、カメラ好きにとっては憧れの到達点の一つです。しかし現在のライカは、ライカストアやライカギャラリーをはじめ、ライカアカデミー、ライカ・オスカー・バルナックアワードといった「カメラを作る」以外の方法で写真文化に貢献することにも、ますます注力しています。

そのビジョンも含めれば、ウェッツラーの小さな赤い点は、本当にまだ小さな点なのかもしれません。人間にとっての100年は少し長すぎますが、できる限り長く、ライカの次の100年も見届けたいところです。

ライツパークの地球儀にクローズアップ。ドイツ・ウェッツラーが“tiny little red dot”になっている。

ライツパークの地球儀にクローズアップ。ドイツ・ウェッツラーが“tiny little red dot”になっている。

■日本でも記念イベント

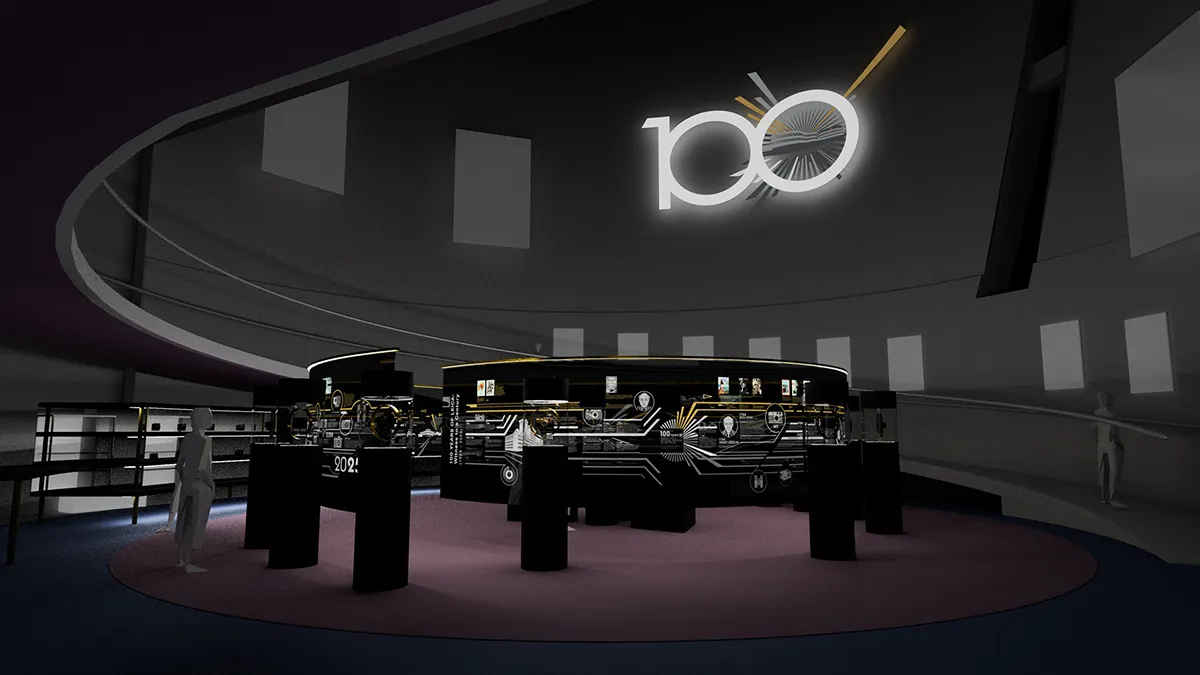

10月18日(土)から10月26日(日)にかけ、スパイラルガーデン(東京・青山)で「ライカの100年:世界を目撃し続けた1世紀」展が開催されます。入場無料・事前予約制です。

ライカ100年の歴史を振り返りつつ、写真を通じて深い絆で結ばれたアーティストたちによる写真展など、ライカの伝統と文化を多角的に紹介する内容が予定されています。

Photo by Makoto Suzuki