ライカ双眼鏡の魅力

―自然観察に感動を―

text:yoneyamaX

ガラスが発明されたのは、およそ三千年以上も前の事です。それ以来、光学ガラスの加工技術の研究や開発がはじまり、四百年ほど前に、オランダの眼鏡技術師が望遠鏡を開発し、ケプラーやガリレイのような天文学者、そしてキャプテン・クックのような探検家が新しい世界を発見できるようになりました。その後、望遠鏡の筒をニ本平行に並べて双眼鏡にする形が生まれ、より観やすく使いやすくなりました、そしてレンズの改良やプリズムの採用により、形もよりコンパクトになり、視野が広く明るいものへと発展を重ねていきました。

まずは、双眼鏡の歴史から説明させていただきます。ライカの双眼鏡の歴史はカメラのそれよりも古く、1907年に誕生しています。

ライカ双眼鏡の歴史

3000年前:ガラスの発明

400年前:望遠鏡の開発

1849年:カール・ケルナーが光学研究所をウェッツラーに設立

1894年:世界初の双眼鏡、カールツァイス8×20誕生

1907年:ライツ双眼鏡製造開始

1919年:民間向けにライツ双眼鏡の製造開始

1940年:レンズに反射防止膜を施し透光率を30%UP

1950年代:ポロプリズム生産終了

1963年:高性能双眼鏡 トリノビット生産開始

1975年:ポケットサイズの双眼鏡発売

1984年:異例の長期保証採用

2002年:二焦点双眼鏡デュオビット発売

2004年:新世代双眼鏡 ウルトラビット 発売

2016年:ハイエンド双眼鏡ノクティビット発売

Leica Noctivid 8×42

ライカの最初の双眼鏡(ビノクル 6×18)は、1907年にウェッツラーにあるエルンスト・ライツ社にて量産が開始されました。機械設計に関しては、他の双眼鏡メーカーが採用していた方法とは異なり、1906年に取得した特許に基づく独自のアプローチを採用しました。

Leitz Binocle 6×18 (1907)

当時の鋳造技術は、完璧な双眼鏡本体を製造できるほど洗練されていませんでした。ライツ社は徹底的なテストの結果、強度、密度、耐久性に非常に優れた素材で特殊なマグナリウム(マグネシウムとアルミニウムの合金)を使用することを決定しました。双眼鏡は第二次世界大戦まで、主に軍事用に使われていました。しかし、ライツ初のプリズム双眼鏡が発売されて間もなく、観劇や旅行用の超小型双眼鏡も発売されるようになりました。20世紀初頭のカタログには、自然観察に適していることは特に記載されていず「旅行」という一般的な用語に分類されていました。エルンスト・ライツ2世のハンティングへの情熱から、ライツ社は当初からハンティング用の特別な双眼鏡も開発していました。

Ernst Leitz II with Binoculars

そして、魚を見つける為の軽量コンパクトなモデルと、ハンティング用のパワフルなモデルとの差別化がますます進んでいきました。ビノクル6×18の発表後、ライカの双眼鏡は数十年にわたり技術革新を続けました。例えば、双眼鏡内部へのホコリや湿気の侵入を防ぐための特許や、プリズムを保護し固定するための特許など、ライカは初期(1907~1910年)に多くの特許を取得し、技術革新の可能性を示していました。3年間の開発期間を経て、ライツ初のシリーズ生産双眼鏡ビノクル6×18(1907~1910年)は1907年5月14日に出荷されました。後継モデルのビノダール6×21(1908年~1919年)には、すでにいくつかの重要な改良が加えられていました。

Leitz Binodal 6×21 (1908)

対物レンズ側のブリッジは波打つような表情豊かな形状で、この双眼鏡の外観を際立たせていました。ビノダールはミリタリスという名前でほぼ同じバージョンも販売されました。それ以前のモデルにはセンターロッドがないのに対し、1913年以降の改良版ではセンターロッドが採用されました。1910年には双眼鏡のラインナップに高倍率モデル(10倍、12倍、18倍)が加わり、このうち10倍と12倍のモデルは、高山や旅行用の特別な双眼鏡として推奨されました。このシリーズの双眼鏡は人間工学に基づいたデザインで、大きさの割には軽く1000g程度でした。また、時代的にもこのモデルはかなり大きな視野を持っていました。生産数が少なく、製造期間が短かったため、非常に希少で、コレクターズ・アイテムとしても人気が高いモデルです。陸軍と海軍の高い要求を満たすため、ライツは1911年以降、軍用に特別な双眼鏡を設計しました。8×30のモデルに続き、同年には鋳物製のボディ、そして、プリズム・ドラム、アイチューブなどの部品が真鍮製の、アビオディックス

10×50ポロII型(1380g)が登場しました。

Leitz 10×50 Aviodix (1917)

ハンス・T・ゼーガー博士はその代表的な著作「双眼鏡と望遠鏡」の中で、このシリーズについて次のように述べています。「第一次世界大戦当時のライツ社のポロIIシリーズは、その美しく実用的で持ちやすい外観デザインだけでなく、光学性能と機械的安定性においても特筆すべきものである。」 第一次世界大戦の過程で、10×50シリーズの最初のモデルに海軍用の12×60、そして1916年8月からは7×50が加わりました。こうしてライツは、より大型のポロII型双眼鏡に集中的に取り組んだ最初のブランドで、その躍進に大きく貢献したのです。第一次世界大戦終戦後、いわゆる「真鍮製双眼鏡」は民間モデルとしてさらに数年間販売されましたが、徐々に姿を消していきました。1931年頃、ポロI型に置き換えることが決定され、生産が中止となりました。その後、多くの変化があり、1940年にはコーティングレンズが導入されるなど、斬新的な改良が行われました。1956年に発売された広角6×24のアンプリビット双眼鏡は、1949年と1953年にライツ社が取得した3つの特許に基づいて設計されていて、まったく新しいペンタプリズム双眼鏡の大成功への道を開きました。

Leitz Amplivid 6×24 (1956)/

1958年には7×42と8×40の小型化された双眼鏡のシリーズが生産されました。

Leitz Trinovid 7×42 Prototyp (1958)

これらのモデルの視野はそれぞれ70°と80°でした(60°から広角型とみなされる)。アンプリビットとは異なり、インターナル・フォーカシング機構を採用しています。したがって、これらのモデルは、現代の高品質双眼鏡の2つの特徴である、細身のペンタプリズム設計とインターナル・フォーカシングを組み合わせた最初のモデルでした。コンパクトで人間工学に基づいたデザイン、真のインターナル・フォーカシング、そして最高の光学性能。しかしながら、これらのモデルは製造コストが高く、非常に高価だったので、販売数も思わしくありませんでした。そのため、これらの初代トリノビットは今日、コレクター垂涎の的となっています。1963年に新たなトリノビットシリーズが発売されると、それまでのすべてのモデルの生産が中止されました。このモデルはよりコンパクトで軽量、そして頑丈になりました。トリノビットのシリーズは大成功を収め、1973年にはトリノビット8×32と10×40、その後、1981年にはトリノビット8×20BCと10×25BCのようなコンパクトなモデルも登場しました。

Leica Trinovid 8×20BCA

そして1990年、フルサイズのトリノビットは、まったく新しいデザイン(7×42 BA、8×42BA、10×42 BA)に置き換わりました。1994年には、8×50BAと10×50BAの2本の大口径モデルがラインナップに加わり、1992年にはレーザー赤外線測距儀と電子コンパスを内蔵した世界初の多機能双眼鏡、ジオビット7×42 BDAが登場しました。ライカ双眼鏡の歴史におけるもうひとつの金字塔は、2002年のデュオビット8+12×42です。世界初の倍率切り替え式ハイエンド双眼鏡で、翌年には、デュオビット10+15×50が追加されました。

Leica Duovid 8+12×42

2004年には新世代の双眼鏡として、軽量化、光学系の改良、そして新しいデザインが特徴のウルトラビット BR/BLシリーズが登場しました。2007年には、新シリーズ双眼鏡ウルトラビットHD、2012年には、新しいデザインのトリノビット 8×42と10×42 が誕生しました。2014年には、より高性能なウルトラビットHD-PLUS 42が誕生し、特別限定モデルとして、ウルトラビット 8×32 Edition Zagato(2015年)、ライカの111年の伝統へのオマージュとしてエルメスとコラボレーションした、ウルトラビット エルメスエディション(2016年)なども発売されました。

Leica Ultravid HD-Plus 8×32 Edition Zagato

Leica Ultravid Hermes Editon

2016年には高性能化をはかった、トリノビット 8×42 HDおよび、10×42 HDが登場。そして同年、特に高い性能で知られる画期的なハイエンド双眼鏡、ノクティビットが誕生しました。その後、2017年には、トリノビット 7×35、8×40、10×40が登場し、2020年には、1960 年代に登場して人気を博したライツ社のトリノビットのデザインがベースになったトリノビットシリーズが新たに登場しました。

Leica Trinovid 7×35

ライカの名は、技術的可能性の限界に達する最高の光学性能を表すのみならず、信頼性の高い機械技術と一流の設計技師を表します。長年に渡る双眼鏡の製造経験とライカの光学機器の名声を支える最新の製造技術とノウハウがひとつになって新しい世界を拓き、ユーザーはその新世界を発見できます。双眼鏡の開発にも力を入れる事によってライカの全体的なイメージと共にトップ・オーソリティとしてのライカの地位が確立され、ライカ全製品の地位も高まることになりました。ライカの最新技術、先端エレクトロニクスの成果である最高の機械的、光学的品質が長年に渡る使い勝手の良さと最高の「観る楽しさ」を保証します。レジャー活動やホビーの追求、バカンスの多様化により、ますます双眼鏡の市場が広がり、加えて現代的な生活様式が環境に及ぼす影響への関心が高まっている中で、自然をあらためてもっと良く知り、そして自然を観察するとともに自然を体験しようというトレンドが生まれてきています。レジャー活動や自然への関心の高まりが、「観る楽しさ」を人々の間に広め、双眼鏡への関心を深めています。一度、高性能の双眼鏡を手にすると、遠くの物体を近くへ引き寄せたい、細部を明確に立体的に観たいという願望がより強くなります。しかしながら、実際には双眼鏡はまだ日常の使用に欠かせないものとは考えられておらず、またその長所もあまり知られていません。

双眼鏡の種類>

◎ガリレイ双眼鏡>

オペラグラスとも呼ばれ、対物レンズに凸レンズ、接眼レンズには凹レンズを採用した簡単な構造の双眼鏡2.5~4倍くらいまでの小型双眼鏡。>

◎プリズム双眼鏡>

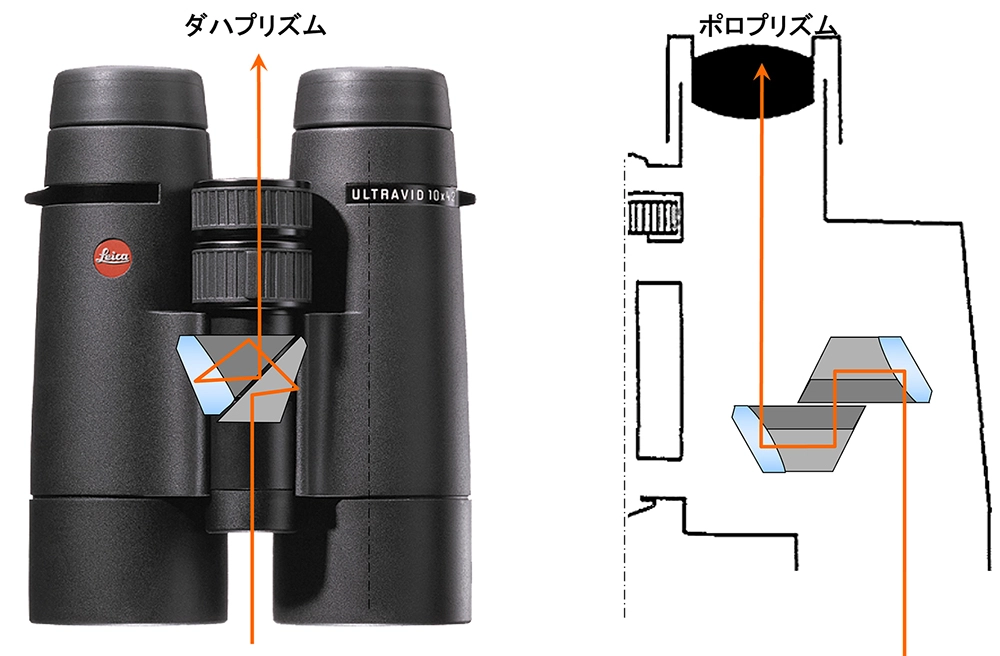

ポロプリズムタイプとダハ(ルーフ=屋根)プリズムタイプがある。ポロプリズムは直角プリズム採用で基本的に明るく設計が容易で安価に製造できる。マイクロ型(M型)ツァイス型(Z型)ボシュロム型(B型)などがある。ダハプリズムは、小型化、そして軽量化も可能。ただしプリズム加工が難しく高価になる。

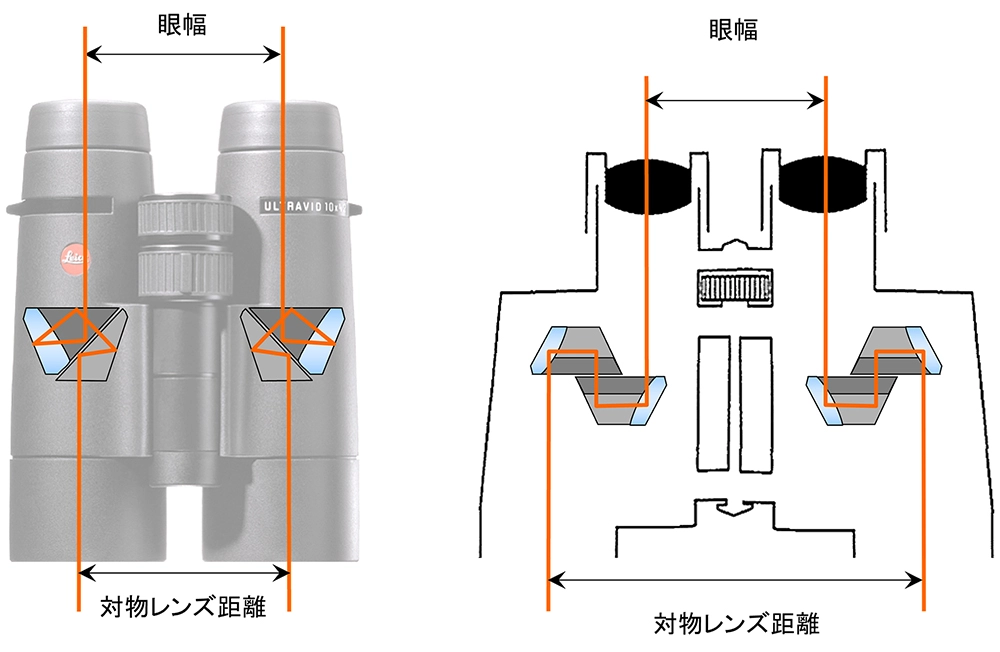

ライカの双眼鏡:高価ではあるが、光軸が一直線になるストレートタイプのダハプリズムを採用しています。その為、コンパクトで精度が高く、強度も保たれます。光軸のズレが少なく眼幅調整時の視差も生じにくい。

双眼鏡の名称

例:8×20BCA

記号の意味:8:8倍、20 :対物レンズの口径20mm、B:眼鏡対応、C:コンパクト、A:外装がポリウレタン、L:外装がレザー、R:外装がラバー、N:近距離対応

倍率

倍率=対物レンズの焦点距離÷接眼レンズの焦点距離

例えば10倍とは対象物が10倍大きく観える。または、距離が1/10近く観える。1000m先の物体が100m先にあるように観える。通販などで倍率が非常に大きい(例えば40倍)双眼鏡もあるが、手振れでとても手持ちでは使用できないので、倍率が大きければ良いという事ではない。

ライカ双眼鏡:手持ち専用に設計されているので、手振れを考慮し、7倍~12倍と現実的な倍率になっている。手振れの限界は約10倍程度と言われているので、それより大きな倍率になると双眼鏡に適さなくなる。ライカの場合、手持ちに最適なその倍率の中で、いくつかの選択が可能になっている。

口径

対物レンズの口径(mm)で、大きいほど多くの光が集まり、より明るい像が表れ、細部が明瞭に観られる。簡単に言えば明るさのレベルを示す。

ライカの双眼鏡:対物レンズの口径は大きい方が明るいのだが、大きすぎても双眼鏡としてのハンドリングが悪くなる。ライカは最大でも50mmと現実的なサイズになっている。しかも20, 25, 32, 40, 42, 50mmと多くの種類の中から選択ができる=サイズのチョイスが可能。実際の明るさは光学系の品質にも影響する。ライカのレンズは品質の高さから、像はより明るく観えます。

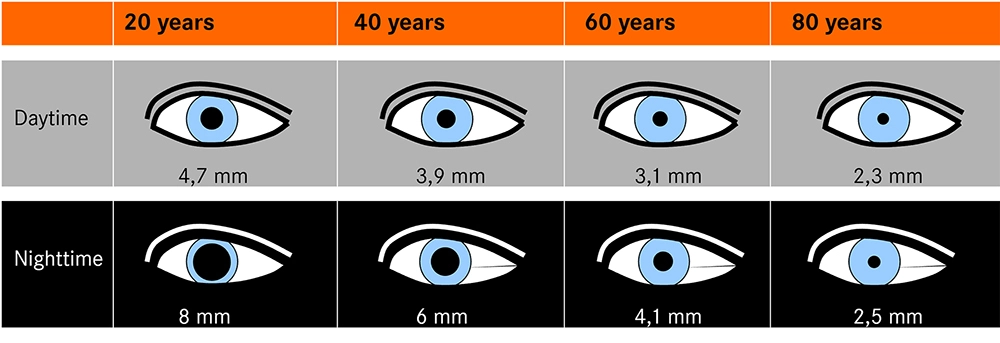

射出瞳(EP=Exit Pupil)

双眼鏡を明るい方向に向け、約20cm離れたところから接眼レンズを除くと射出瞳の円域が観えます。射出瞳は接眼レンズを通過する光束の直径(mm)を示します人間の瞳孔(eye pupil)は周辺の明るさによって2mm~6mmに変化します。双眼鏡の明るさは射出瞳径が瞳孔径と同じである時に最大限となります。射出瞳径より瞳孔径が小さい場合は、目の動きの余地は大きいのですが、逆の場合は、うす暗くなります。なお瞳孔径は年齢と共に柔軟性がなくなり、小さく(=暗くなる)なっていきます。

EP=対物レンズ口径÷倍率

瞳孔の平均値 (明所~暗所)

20歳代:4.7~8.0mm

40歳代:3.9~6.0mm

60歳代:3.1~4.1mm

80歳代:2.3~3.5mm

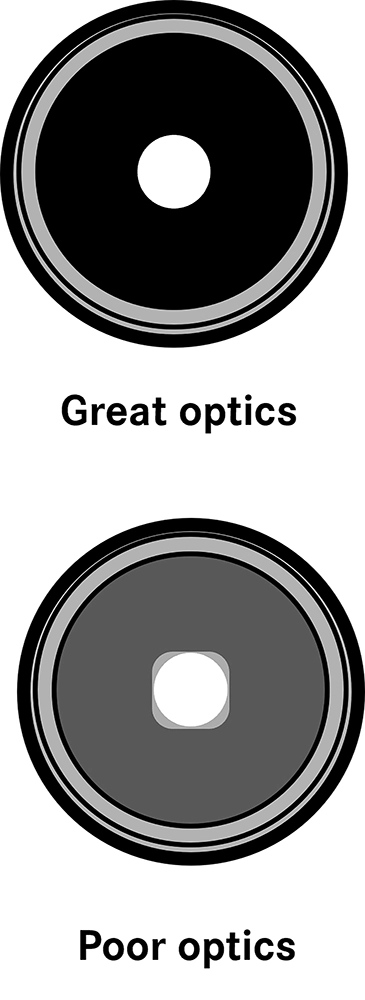

ライカ:射出瞳径は上記の式から計算されるのですが、ライカの双眼鏡は光学的品質が高いので、円の真円度が高く(高いと真円、低いとクリアでない円径)きれいな真円に観える。

また、フレアも抑えられているので周辺の暗さ(=黒さ)で確認できる。加えて迷光が多いと二重像やゴーストの発生につながるが、それらはほとんど確認できない。

薄暮係数

暗い条件下での可視性能を示す値。薄暮係数が大きいほど、暗い状態でもディテールの鮮明度がいい。倍率が高いほど、そして、口径が大きいほど薄暮係数は高くなります。

薄暮係数=倍率×対物レンズ の平方根

ライカの双眼鏡:上記の通り、薄暮係数は倍率と口径で決まるのだが、数値が同じでも光学系が良く補正されているほど、ディテールの鮮明度と解像度は良くなります。ライカ双眼鏡の光学系は高品質の光学部品と高い光学設計技術を採用しているので、薄暮時の観望は特出している。

視野

双眼鏡の視野は広ければ広いほど、早く楽に広い範囲をスキャンでき、物体を追う事ができます。通常は視野が広いほど倍率は低くなり、倍率が高いほど視野は狭くなります。倍率が同じでも広い視野を得るために広視界接眼レンズを採用したモデルもあります。

ライカの双眼鏡:モデルにもよるが光学的に無理のない程度に、比較的広視界が得られるように設計されています。無理な広視界化をはかるとひずみなど他の光学的不具合が出てくるので適正な距離にしています。

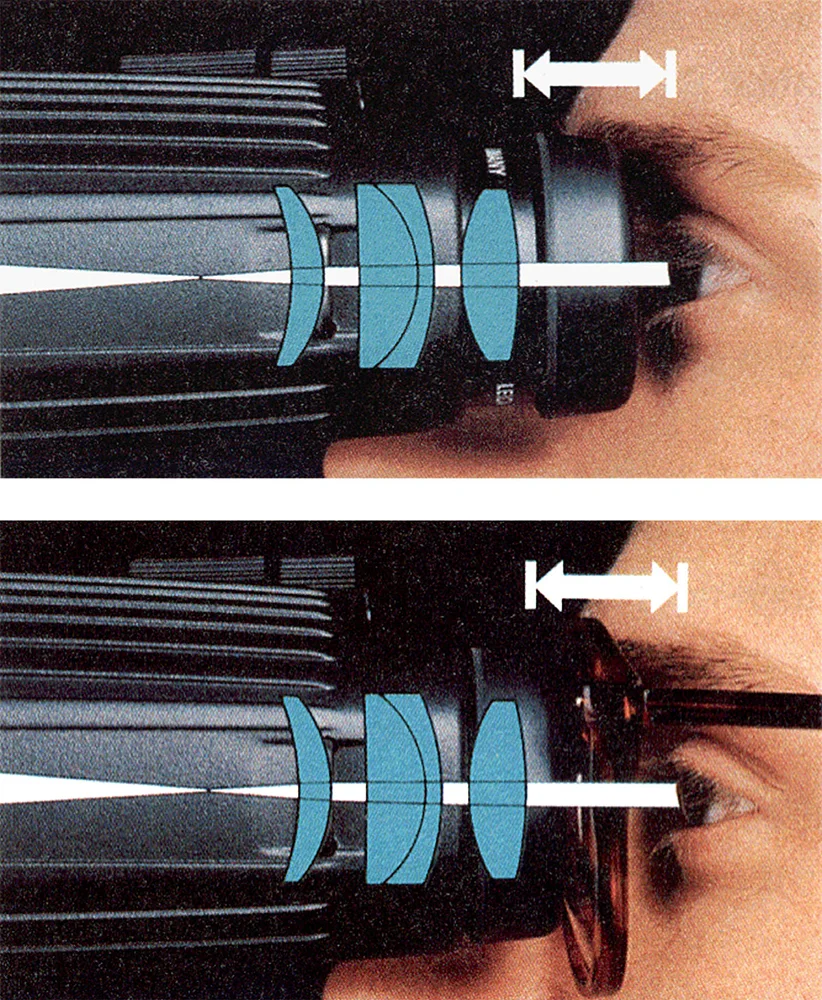

アイレリーフ(射出瞳距離)

接眼レンズのレンズ面から目を置く位置までの距離。この距離が長ければ眼鏡装着時でも視野を制限されることがありません。アイレリーフは接眼レンズの設計に左右されます。アイピースの出し入れや折りたたみ式のラバーで調整する事ができます。

ライカの双眼鏡:設計上アイレリーフを長めにとってあります。したがって観望時、目の位置に余裕ができストレスが生まれません。アイレリーフは短ければ使いにくいので、ある程度長い方が使い勝手は良いのですが、光学的に無理が生じるので、無駄な長さにしないようにもしています。また、アイレリーフ調整用に耐久性のあるアイピースを採用しています。

最短合焦距離

最短合焦距離とは、双眼鏡の焦点が合う最も短い距離です。できるだけ近距離でディテールを確認したい場合、この距離が短ければ短いほど使いやすいという事になります。なお距離は視度にも影響されます。なおこの距離は対物レンズの焦点距離によって決定されます。また、焦点合わせのエレメントの合焦範囲によっても、視度範囲によっても変わります。

ライカの双眼鏡:一般的な双眼鏡よりも最短距離が比較的短めに設計されていますので、無限超えを含め観望調整範囲が広めです。最短距離を短くすることは光学設計上容易なのですが、解像力が伴わなければ意味がありません。

相対明るさ指数

相対明るさ指数=EP×EP

この値は、明るさの理論的数値を表しますが、理論値にすぎません。この数字だけで正確な明るさの判断はできませんので目安に使います。

ライカの双眼鏡:本来の明るさは、コーティング、透過率、ひずみ補正、コントラストなどの品質ファクターによって左右されます。ライカはそれらのひとつひとつを考慮した高レベルの設計になっています。

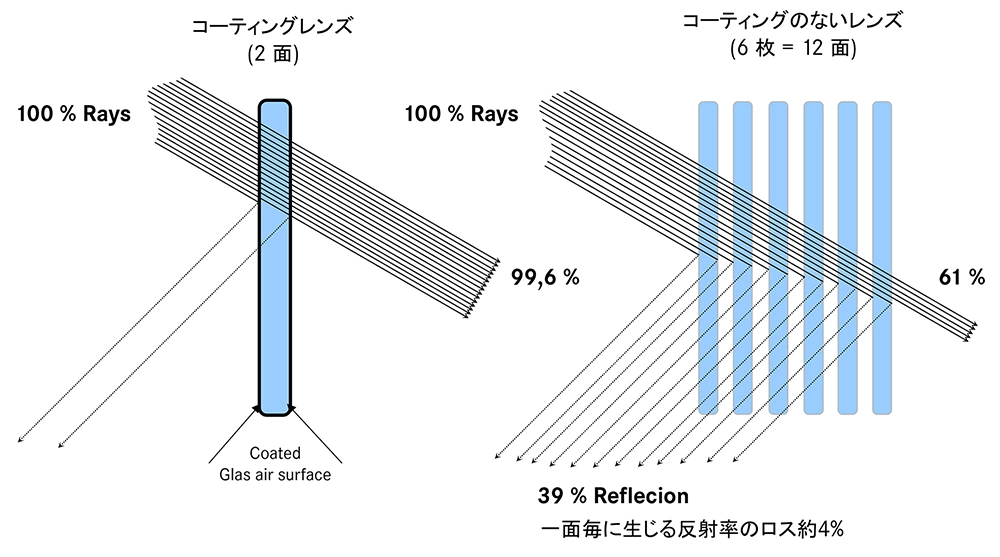

コーティング

光学系のコーティングは光の透過率や、像の解像度を決めるカギになります。像の先鋭度には、解像度、コントラスト、カラーフリンジ、反射、二重像、ゴースト像などが関係します。先鋭度を妨害する要素を防ぐにはコーティングが不可欠です。

ライカの双眼鏡:ライカの多層コーティングですが、複数の極薄金属層が真空蒸着されています。また、上級機種では、高温プラズマプロセスにおいて、超高真空下でレンズ表面に特殊な薄膜を施すコーティング手法を採用しています。各レンズのガラス特性に応じて多層コーティング(42層ミラーコーティングなど)が施されています。またダハプリズムの採用により、位相ズレという収差が発生し、コントラストが落ち、解像度も低下するのですが、これらを防止するために、ライカではダハプリズム表面に、フェイズ(位相)コーティングを施しています。そしてレンズの外表面の全てにはハードコーティングが施されていますし、上級モデルには、アクアデュラコーテイングを採用し、悪天候下でもクリアな視界を確保でき、ひっかき傷や摩擦からもレンズを保護します。

視認性

双眼鏡を覗いたとき、左右の像が同じ位置にない立像エラーの場合、そして、左右の倍率が異なる場合、人間の脳の中ではそれを補正しようとするので、分からない場合が多いのですが、誤差の程度によって頭痛や吐き気が起こる事があります。これらを正確にチェックするには、特殊な治具が必要なのですが、市場にはこれらの調整が十分でない双眼鏡も少なくありません。

ライカの双眼鏡:しっかりと光軸調整され、高品質のダハプリズムの採用により、左右の軸ズレ、像の倒れ、倍率の違いなどは極力抑えられています。したがって長時間の使用にも十分に耐えうる双眼鏡です。

視度差調整

人間の左右の眼の視度は異なる場合があります。そこで左右の眼の視度差を合わせるために双眼鏡を使う前に行う基本的な調整です。ライカの視度調整の基本は、ある物体を左目で覗き、ピントを合わせ、次に右目で同じ物体を覗き視度リングを調整してから固定すれば左右の視度差を一致できます。

ライカの双眼鏡:私の様に左右の視度差が大きい場合、一般の双眼鏡では範囲外となり視度調整ができない場合もあるのですが、ライカの双眼鏡は視度調整の幅が広い為、そのような心配はいりません。

ピント調整

左右の眼の視度調整を行った後、両目で観ながら中心のピント調整リングを回して物体に合焦するように調整します。

ライカの双眼鏡:人間工学に基づきピントリングもバランスの良い機構に設計されていますので、クイックな操作や微調整にも対応できるような回転角をもった機構になっています。

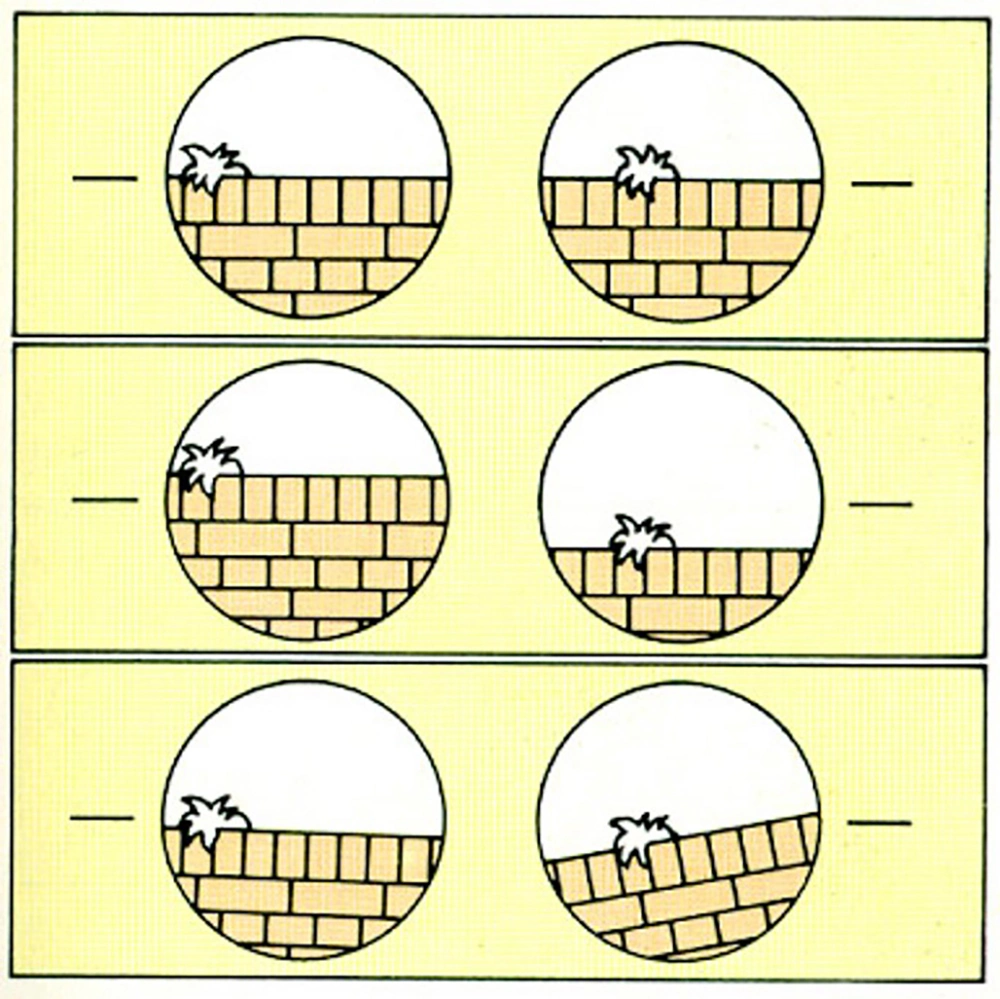

眼幅調整

左右の眼の中心の幅の距離は人によって異なります。その距離を双眼鏡に合わせる調整です。通常は双眼鏡の左右の筒を持ち、幅を広げたり縮めたりして眼幅の調整を行います。正確に合わせないとケラレが発生して観にくくなりますので、容易に考えがちですが、正確に合わせることが重要な調整です。

ライカの双眼鏡:どなたでも調整可能な十分な眼幅調整範囲が得られます。またトルクがありながらもスムーズで容易な調整が可能で、結果的にしっかりと固定されます。

ホールドバランス

双眼鏡を普通に手に持った体勢で観望する時の前後のバランスはとても重要です、対物レンズの径などによってある程度バランスは決まってくるのですが、できるだけ前後のバランスが平均していれば疲れが出にくい優秀な設計と言えます。

ライカの双眼鏡:観望時、両手でホールドした時の双眼鏡の前後のボディバランスを考慮して設計されています(機種で個体差あり)。したがって長時間の使用でもそれほど疲れを感じさせません。

透過率

全ての光の透過を100%とした場合、実際に通過する光の量を透過率として%で表します。

通常、プリズムに当てた光を100%とした場合、コーティングなしの場合の光の透過率は36%程、シングルコーティングの場合は80%程です。

ライカの双眼鏡:どの双眼鏡もプリズムの光の透過率は非常に高く、ライカのHDC/HLSコーティング採用の場合は、96%ととても高いレベルです。

HDC=High Durable Coating:ライカ独自の高性能レンズハードコーティング

HLS=High LUX System:ライカ独自のプリズム42層ミラーコーティング

加えて新世代双眼鏡のプリズムには、非常に優れた透過特性を発揮できるSchott社製のHTTMガラスを採用しています。

ライカの双眼鏡の選び方

1.コンパクトかフルサイズか?

用途や趣味の種類によって個人差があります。基本的には重さを重視し、旅行などついでの持ち出しや、重さが気になる場合にはコンパクト双眼鏡(対物レンズ20/25mm)、またはモノビット(小型単眼鏡)がおすすめです。観望が目的の場合には、フルサイズ(対物レンズ40~50mm)の双眼鏡がおすすめです。迷った場合には、それらの中間にある中型サイズの双眼鏡(対物レンズ32mm)がいいでしょう。

LEICA MONOVID 8x20

2.倍率で選ぶ

手振れが気になる方には7倍/8倍、より高い倍率を求められる方には10倍/12倍がおすすめです。また、ステージなどで広く全体を観たい場合には、低倍率のもの、遠くの小鳥などを観たい場合には高倍率のものがいいでしょう。

3.クオリティと価格で選ぶ

ライカの双眼鏡には、大きく分けてトリノビット・ウルトラビット・ノクティビットと品質によってカテゴリー化されています。単純に同等の倍率・対物レンズで価格を比較していただければお判りになりますが、基本的には価格と性能は連動しています。高解像な双眼鏡を求められる方には、よりハイエンドのモデルをお勧めしますが、ライカ製品に関しては、どのモデルを選んでも高いレベルの品質ですので、素晴らしい結果が得られます。

4,目的で選ぶ

双眼鏡の用途としては、旅行、観劇、観戦、コンサート、美術館、バードウォッチング、自然観察など人によって様々な目的があると思います。よりコンパクト性が求められたり、より高解像度がもとめられたりもします。旅行や観劇、観戦などには、手ごろなコンパクトサイズ(20/25mm)がお勧めで、観望が目的となる、バードウォッチングや自然観察などには、フルサイズ(40~50mm)をお勧め致します。小さく細かいものを観るほど倍率は高いものをお勧めです。ただし、手振れが気になる方は、高倍率でない適度な倍率をお選び下さい。重さ・価格・性能・倍率で迷われた場合には、どの条件にも合う、8×32mmをお試し下さい。いずれにせよ、一度手に取ってお試しいただく事が一番だと思います。

Leica Ultravid 8x32 HD-Plus

ライカの双眼鏡は、自然な色合いと高いコントラストを実現するために、さまざまな工夫が凝らされています。フッ素ガラスや異常部分分散ガラス、非球面レンズ、アクロマート補正レンズ、アクアデュラコーテイング、独自のHDC(High Durable Coating)やHLS(HighLux System)、Schott社製のHTTMガラスといった最先端のマテリアルや技術を採用することで、ライカの双眼鏡は長距離や視界の悪い場所でも、最高峰の光学性能と優れた視覚体験を提供します。また、窒素ガスを封入し防水・防滴性能を高め、極端な温度変化や衝撃などの厳しい状況下でも、常に堅牢で信頼できる全天候型の双眼鏡であることを証明しています。完全内焦式構造により、水やホコリも入りにくく、耐久性のある金属製の高精度センターヒンジも採用しています。また、センターノブによる、ロック可能な視度補正機構、耐久性のあるスライド式アイカップ、高い耐衝撃性機構など、数々の特徴を兼ね備えています。ライカは長年にわたり「観る」文化を育む重要な役割を担ってきました。今日、ライカの双眼鏡は、遠くの対象を拡大して観るための最高品質の光学機器を必要とする多くの場所で見かけることができます。解像度、コントラスト、色の再現性、画像の明るさなど、ライカの双眼鏡の性能は一貫して改善を重ね、厳しい条件下でも、遠距離の自然観察を魅力的な体験にします。ライカ双眼鏡の製造には長い伝統があり、今日のモデルに至るまで、双眼鏡の歴史にいくつかのマイルストーンを生み出してきました。長年の経験、妥協のない品質基準、専門家とユーザーによる国際的な技術革新チームによる継続的な開発の成果です。ライカの目標は、常に視覚体験を向上させ、自然観察やライフスタイルユースなどの新たな次元をユーザーに提供し続けることです。