My Leica Story

ー 写真家 石井靖久 ー

今回My Leica Storyにご登場いただくのは、石井靖久さん。北米・欧州・アジア各国のライカギャラリーでの個展や、某カメラメーカーのアーティスト育成プログラムでグランプリを受賞した特典として写真集を制作するなど作家活動に邁進する一方で、医師として多忙を極める日々を過ごしている。医師と写真家の視点、そしてご自身とライカとの関係について語っていただきました。

text:ガンダーラ井上

研修医時代に、逡巡の果てに初めて手に入れたライカM8

――今日は石井さんとライカとの関係についてじっくりとお話をおうかがいしたいと思います。まずは、ライカを知るきっかけは何だったのでしょうか?

「ライカという名前は以前から知っていましたが、明確に興味を持ったのは藤原ヒロシさんがブログに上げていたライカを使った写真を見てからです。ある時、ふっと写真が変わっていて、それはライカM8で撮影されたものでした。それがきっかけで『いい雰囲気だな。ライカM8っていいな』とインプットされたんです。その後、ストアにライカM8を実際に見に行きました。でも、その値段を見て『自分には関係のない世界なんだな』と思って、その日はそのまま帰ったんです」

――M型ライカに接近しようとしたら、その価格に尻込みしたということですね(笑)。

「でも、やっぱり気になってしまって、後日もう一度見に行ったんです。そして、その時にライカストアのスタッフの方にコンパクトカメラのライカC-LUXを勧められました。ライカM8を手にするには尻込みしてしまうけれども、でもライカが欲しいという気持ちがやはりあったのでしょうね。自分にはライカC-LUXも高い買い物ではありましたが入手しました。それを持って南アフリカへ旅行に行ったときには、スナップを1000枚くらい撮っていました。撮影するという行為自体が面白いと感じ、カメラは単なる記録の道具にとどまらない何かになり得るのでは?という気持ちが徐々に芽生え、もう一度ライカM8に近づいて行くことになりました」

――そして、いよいよライカM8を購入されたと。いつ頃でどんな状況でしたか。

「後期研修医3年目のドクターの時、30歳になる少し前のことです。ちょうどその日は日曜日で、当直明けのお休みというタイミングでした。徹夜の仕事で疲れ切っているので、普段なら家に帰ってシャワーを浴びてそのまま寝て、起きたらもう夕方という、特別なことはない一日になる予定でした。でも、なぜかその日は勤務先の病院を出て、その足でお店にふらっと向かいました。ライカM8とズマリットM f2.4/35mmのセットが80万円ほどで、よし、買ってやろう、と思ってお金をATMで降ろしてお店に入ったんです」

――そして、いよいよライカM8を購入されたんですよね?

「いえ、それが・・・やっぱり買えない!と躊躇しました(笑)。貯金をはたいて買うことになるので、やっぱり買えないなぁ、でも今買わなかったらもう買わないんだろうなぁ、欲しいなぁ、でも・・・と。店内を何周したでしょうね。しばらくして、スタッフの方に思い切って声をかけたんです。そうしたらもう、買ってしまう流れですよね。気がつけば大きな袋を持って電車に乗っていました。帰り道は、ついに手に入れた満足感よりも、脂汗をかいているような憂鬱な状態ですよ」

――逡巡の果てに憧れの対象を手にして幸福なはずなのに、大それたことをしてしまったような不安もあったのですね。まるでマリッジブルーみたいですね。

「なので、自宅に帰っても開梱するのはよそうと思っていました。だって開けていなければ返品できる可能性もあるじゃないですか(笑)。でも家に持ち帰ったらやっぱり開けたくなりますよね。銀色の外箱の中の黒い化粧箱にライカM8のボディとズマリットが入っているのを、結局我慢できずに開けてしまいました」

――あけましておめでとうございます! そこで未開封で返品していたら現在の石井さんはいないですよね。

「その一部始終を、当時家にいた愛犬が静かに座って見守っていました。ご主人の様子がおかしいと思ったのでしょうね。箱から出したばかりのライカM8を手にして、操作もうろ覚えのままでふと愛犬に向けてシャッターを切ったんです。この瞬間に、全てが変わりました。モニターに写し出された画像を見て、『何だこれ!?』って、それまで悩んでいた半日が全部吹っ飛ぶような衝撃的な画だったんです。こんな世界が自分で撮れるんだ、ということにインパクトを受けました。そこからは、何の後悔も迷いもなくライカにハマっていきました。きっと相性が良かったのでしょうね」

ライカは、撮影者への介在が最小限の“静かなカメラ”である。

――石井さんにとってライカの良さとはどのようなところにありますか?

「カメラは、僕にとって脳の中を内省する装置です。その可視化のプロセスをライカは妨げません。ライカは一般的な全自動のカメラとは違い、写真撮影に関して全てを自分で決めるからカメラの余計な介在がなく、介在しても最小限です。M型ライカは、音が特に静かですよね。それは物理的にシャッター音が小さいということだけではなく、存在自体が静かであり、ものとしてのデザインもシンプルでノイズが少ないので意識が邪魔されない。そのような意味でも静かなのです」

――確かにM型ライカはピント合わせの方法もカメラの寸法も1954年に発売されたライカM3と同等で、そのシンプルさはいわゆる一般的なカメラにはない特長だと思います。

「どんなものでも僕が選ぶときの基準は、シンプルで静かで余計な装飾がないもの。正にライカはそれに合致するプロダクトで、ぴったりと自身にマッチするんです。そのカメラから表現される写真には感覚を揺り動かす力がある。だからライカを選んだのだと思います」

“she”© Yasuhisa Ishii

“she”© Yasuhisa Ishii

――静かだけれど、確かな手応えを感じる写真といえば、石井さんの初期の作品が思い浮かびます。これはアイスランドで撮影されたものだそうですが時期的にはいつ頃ですか?

「2015年です。アースリーフリーダムという一連の作品で、その時の1枚がライカカメラ社公式のLeica Blogに掲載されました。」

――ちなみに、この作品を撮影したカメラはなんでしたか?

「ライカMモノクロームの初期型で、撮像素子が CCDのモデルです」

――石井さんといえばM型という印象もありますが、ライカSLにも興味はありますか?

「実は以前に、ライカSLにMレンズのノクティルックスを付けて撮影したいと思い、中東への撮影旅行の前日にライカSLを買ったんです。それまでは、ほぼM型で撮っていたのですが、ぶっつけ本番でライカSLを手にして旅立ちました。」

――いきなりライカSLを使うことになって、何か戸惑うことはありませんでしたか?

「それが、ほとんど戸惑うことなくすぐに使えました。そこがすごいと思います。初代のライカSL とライカM(Typ240)はインターフェイス設計が異なるのに、根本にあるライカの哲学が共通しているからなのでしょうね。強いて言えば、ライカSLの背面ボタンには何も書いていないから、飛行機の中で慣れるために少し触って試してみました。あとはちょっと操作を覚えればいい。ほぼ問題なく使いこなすことができました。実際に使ってみて、被写界深度が非常に浅いノクティルックスをつけてもピントがすごく合わせやすいことに本当に驚きました。ライカSLのEVFは凄いですよ」

――確かに、大口径レンズでのピント合わせに関しては、フレーミングによってはEVFのほうが有利ですよね。

from the series of “the beautiful light in Oman” © Yasuhisa Ishii

from the series of “the beautiful light in Oman” © Yasuhisa Ishii

「M型カメラではピント合わせがシビアなノクティルックスの開放f値0 .95でもピントがバシッとくる。あまりにピントが合わせやすくて本当に驚くほどでした。それに、M型カメラとライカSLの2台を持っていったのですが、異なるシステムの組み合わせでも、持ち換えた時に感覚的に戸惑うことなくスムーズに使えたこともポイントですね。全く違和感がありませんでした。その時オマーンで撮った写真を、ラムダプリントで大きく引き伸ばしマレーシアで展示したのですが、大判プリントにしても描写がすごく良いことを目の当たりにしました」

人間の認識する色覚と、ライカの色再現性について

――石井さんの作品は、モノクロームまたは抑制の効いた色面構成の写真が多いのですが、何か理由がありますか?

「人間の脳が色を感じるという現象は極めてパーソナルな体験で、誰もが同じ色を見ているというわけではありません。だから、自分の感じた色を正確に伝えるのは根本的に難しいことだという認識が前提にあります」

――確かに、単純に男女の傾向を見ても緑から青の色域分解能は圧倒的に女性の方が優れているそうですし、色の感じ方は個人差が大きいですよね。

「アイスランドの作品を撮っていた頃の作品はほぼモノクロームで、カラーは数えるほどでした。その頃使っていたライカM8やM9のカラーは僕の表現には癖が強い印象もあったので、そのためにライカMモノクロームでの撮影が主流になっていたというのも理由の一つです」

――CCD搭載のライカM8やM9のエモーショナルな色再現性は、いわゆる”ライカマジック”と呼ばれていまだに人気がありますね。

「その後、ライカM9の後に登場したライカM(Typ240)で色調がニュートラルな方向になったとき、世間ではちょっとネガティブな反応もありましたが、僕にとっては脚色のない“見た色”になったと感じ、自身の目を通したものを表現するのにはとてもマッチしている印象を受けました。それでライカM(Typ240)を手にしてからは、それまでほどモノクロームでの表現に拘らなくなりました。」

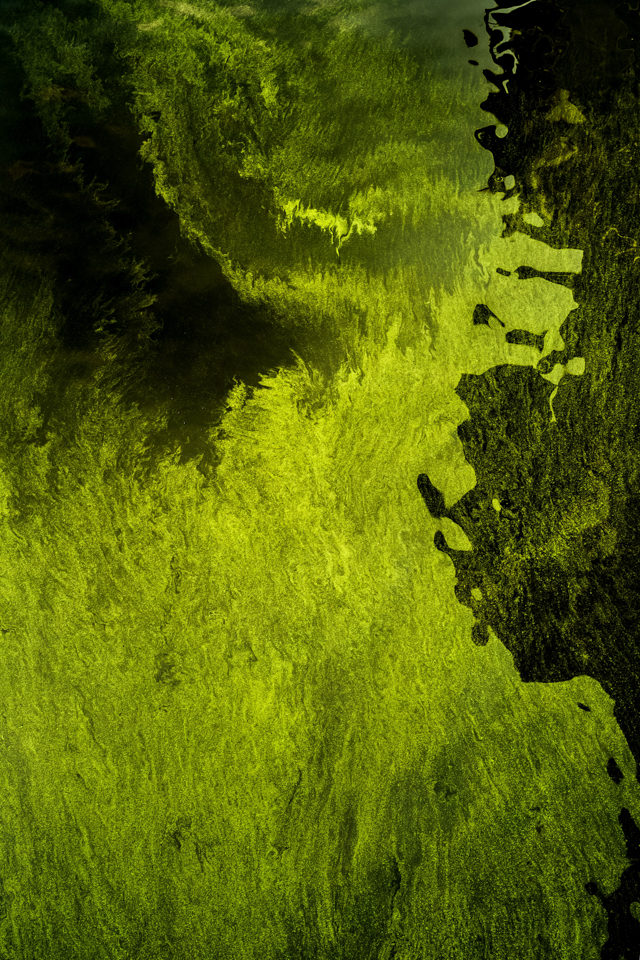

細胞の海 / a sea of cells © Yasuhisa Ishii

細胞の海 / a sea of cells © Yasuhisa Ishii

――ライカM(Typ240)を手にしてから、色が作品に介在し始めるようになり、色と積極的に関わるようになってきたんですね。

「だから、ライカM(Typ240)はボロボロになるまで使い込みましたね。ライカM-P(Typ240) サファリのペイントも、実用的に使い込みすぎてハゲハゲの状態です」

――石井さん愛用のサファリモデル、ライカギャラリー東京の個展会場で拝見しましたが、本当に使い込んでいましたね。わざとペイントを剥がした加工品とは違う凄みを感じました。現在の主力機はライカM10系とのことですが色の傾向はどのような印象でしょうか?

「ライカM10の色味はライカM9に近い色調にしたそうですが、実際にはライカM(Typ240)との中間くらいのトーンに落ち着いた印象で、僕の作画表現の邪魔にならない色調でした。RAWで撮って、撮影後に自分の目に見えていたものに近づけるように微調整するのですが、こう撮ってこう仕上げる、というプロファイルが自分の中にできているから、ライカM(Typ240)からM10系へとカメラを切り替えても全く問題ありませんでした」

医師と写真家に共通する、「見る」という行為の考察

From the series of “Staining” © Yasuhisa Ishii

From the series of “Staining” © Yasuhisa Ishii

――石井さんは写真家でありながら医師でもあるので、現在まで数限りなく見てきている医学書の図版や医療機器の画像などが自分の脳内に蓄積されていて、現実の世界で類似したイメージを発見すると無意識的に撮ってしまうということがあるそうですね。

「当初は、写真家と医師という2つのパーソナリティーを分離していましたが、実際は医師としての経験や知識がベースにあって写真表現をしていたことに気づき、その事実を受け止めて自分で認めるようになりました。2018年に医学的手法で染色した写真作品をまとめた写真集「Staining」が、ターニングポイントです」

――写真はピントを合わせた部分を提示することで、撮影者がどこを見ているかを表現することができますが、さらに、医師であり写真家である石井さんにしか持ち得ない視座を伝えるメディアとして、写真という存在があるということですね。なかなか深い話になってきました。

「自分の視座をリアルに表現することを可能にしてくれるのがライカのマニュアルフォーカスなのだと思います。見ているところにピントを合わせるという行為を邪魔されることなく、それを成し遂げることができるのは、ライカだからこそ。特にM型ライカは、いわゆるスペック競争というジャンルに惑わされないカメラですよね」

――実は写真の本質に関する事項って、スペック表には載っていないのかもしれませんね。

写真の本質を見つめることで作られたカメラ

「僕はどんなプロダクトでも、スペックには興味がないんですよ。自分の乗っている車が何馬力かも意識していないくらいです(笑)。それよりも感性に響くものかどうかが大切。ピントの話も、静けさに関しても、ライカが見据えているのは写真の本質です。それが濁りなく一貫しているというところが、使っている側からすると心地がいいし、脳内プロファイルをほぼアップデートしなくても次のモデルが使えます。プロダクトとしては、こんなにいい話はないですよね」

――撮影に持ち運ぶ機材のセレクトについて教えてください。

主に使うレンズの焦点距離は75mm。ボディはカラーとモノクロームの2台。

主に使うレンズの焦点距離は75mm。ボディはカラーとモノクロームの2台。

「ボディは、モノクローム専用のライカM10モノクロームと、カラー用のライカM10の両方を持っていきます。また、撮影の状況によっては、そこにライカSLをプラスします。レンズはアポ・ズミクロンM f2/75mm ASPH. があれば何でも撮れますね。アポ・ズミクロンは50mmも優秀ですが、僕には画角が広い感じ。35mmだと広すぎてフレーミングに困るくらいです。とはいえ作品の中には35mmで撮影したものもあります。あとは、その時持っていたセットでその状況下でどう撮るか。それに尽きます」

シリアスな作家活動と併存する、オールドレンズの愉しみ

――今日お持ちいただいたご自身の機材セットの中に、ノクティルックスM f1.2/50mmがあるのですが、これは最近再生産されたものですか?

「1960年か70年代のオリジナルです。『アポ・ズミクロンといえば石井』みたいに言われることも多く、特に75mmは日本一使っているのではないかと自負しているほどですが、古いレンズも使います。ライカは作品を撮るツールとしてだけではなく、趣味的なところもオーバーラップしてカバーしてくれるじゃないですか、そういうのも楽しいですよね。そしてライカの写真に対する哲学が一貫しているのは、半世紀前のレンズが現在のMシステムにも、そしてアダプターを介してSLシステムにも装着できること。それで撮影することが純粋に楽しい。ビンテージのノクティルックスM f1.2/50mmを、最新テクノロジーを享受したライカSLシステムにつけて、絞り開放で撮って『おおー』みたいな」

往年の名レンズ、ノクティルックスM50mmF1.2をライカSLに装着。

往年の名レンズ、ノクティルックスM50mmF1.2をライカSLに装着。

――オールドレンズも愉しんでいる石井さんですが、何か新しいレンズで欲しいものはありますか?

「アポ・ズミクロンM f2/90mmは使ったことがないので興味はあります。75mmが僕の中で標準レンズだから、もう一歩踏み込んだ感じになるのではないかという期待がありますね。とはいえ作品を撮る機材としては現状で揃っているし、これ以上となると作品を撮るツールというよりも趣味性の面が強くなってくるので、本当の意味で作品を撮るレンズとしては75mmと50mmがあれば問題ないと思っています」

――石井さんにとってカメラやレンズは作品作りの道具であり、必要以上の所有は趣味の領域であると。これは身の引き締まるようなコメントですね。ただいま新宿で完全新作による写真展も開催中とのことで、その展示内容も楽しみです。今日はいろいろと興味深いお話をお聞かせいただき、どうもありがとうございました。

「こちらこそ、どうもありがとうございました。写真展にも、ぜひ足を運んでください。ちなみに展覧会のタイトルは『△』です」

完全新作による写真展「△」が開催中

© Yasuhisa Ishii

© Yasuhisa Ishii

――『△』?? これまたミステリアスなタイトルですね。いったいどんな意図で付けられたものですか?

「ここで話しはじめると長くなりますから、まずは作品を見ていただけると良いかと思います」

Fragment of organism / 生命体の断片 _ idea Ⅰ© Yasuhisa Ishii

Fragment of organism / 生命体の断片 _ idea Ⅰ© Yasuhisa Ishii

――あ〜、ますます気になりますね。では、この謎解きは会場で。

「ぜひとも。お待ちしています(笑)」

石井靖久 写真展「△」

2021年11月26日〜2022年1月12日10:00~21:00

新宿 北村写真機店 6F Space Lucida

入場無料

本展「△」はライカギャラリー東京以来2年ぶりとなる、完全新作による写真展。「細胞の海、神経の森」の母細胞に位置づけられる作品群が収録された写真集「a sea of cells, a forest of nerves(bookshop M刊)」も取り扱いあり。会場ではオリジナルプリント付き特装版も部数限定で販売。

石井靖久

2018年、染色という医学的手法を用いて写真を再考察する表現で写真集「Staining」、翌年には医学で構成された脳が紡ぎ出した自然写真群「a sea of cells, a forest of nerves」を出版。医師と写真家に共通する、しかし他者とは共有できない「みる」という行為の葛藤を考察すべく、視覚と脳の関係を軸とした表現で作品制作を行う。

www.yasuhisaishii.tokyo

Instagram:@yasuhisaishii_tokyo