My Leica Story

ー 落合 陽一 ー

撮影場所:Media Ambition Tokyo 2021

撮影場所:Media Ambition Tokyo 2021

今回My Leica Storyにご登場いただくのは、落合陽一さん。その活動範囲は多岐にわたり、メディアア―ティスト、研究者、筑波大学准教授、実業家、写真家、随筆家として活躍中。多忙を極める日々の中で、落合さんが感じている写真やカメラとの関係について語っていただきました。

text:ガンダーラ井上

大学院時代にライカレンズを手にする

――本日は、お忙しいところありがとうございます。さっそくですが、落合さんのカメラ遍歴をダイジェスト版で教えていただけますか?

「小学生の頃はビンゴで当たって父がくれたデジタルカメラ、中学生の頃は折りたたみのデジタルカメラ、高校から大学の頃はオリンパスのEシステム、途中マイクロフォーサーズとか、大学時代の後半はシグマのAPSサイズのフォビオンセンサー搭載機、大学院の頃からソニーのフルサイズユーザーでした。その頃からライカMシステム用のレンズをソニーに装着して使っていました。35mmのズミルックスF1.4などですね。とにかく軽くて比較的明るいレンズなので気に入っていました。それから社会人になってライカM型を使うようになりました」

――ご自身の精神や肉体の成長と同期してセンサーサイズがフルサイズまで段階的に大きくなり、そして社会人となりライカM型に至ったという進化の流れが素敵ですね。それまでのカメラとは異なる光学式のレンジファインダーに戸惑うことはなかったですか?

「レンジファインダーは僕の中にスッと入ってきたので違和感はなかったです。今はデジタルのM型ボディは全部持っていて、フィルム機もライカM-Aを使っています。もともとAFはあまり使わないのですが、中判のライカS3で撮るようになってAFも使うようになりました。ライカSL2もミラーレスのファインダーという点ではインターフェイスの構造はソニーと変わらないので問題なく使用しています。動画はライカSL2かライカS3、ソニーで撮っています」

――落合さんといえばライカM型という印象がありましたが、ライカS3やライカSL2も実動機としてスタンバイしているのですね。

「スナップ写真はめっきりM型が多いのですが、ポートレート撮影や自分の作品撮影などではライカS3を多用しています」

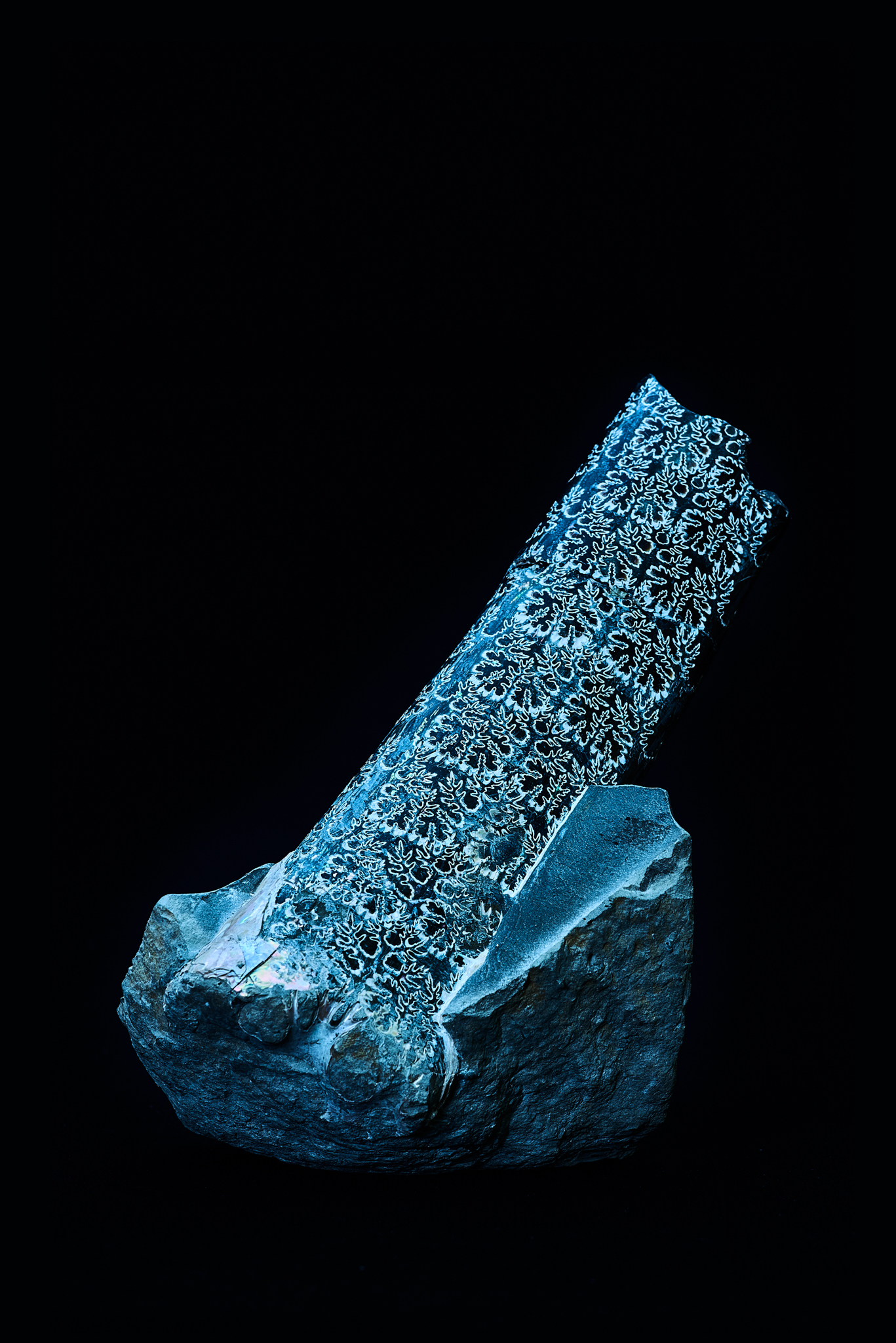

ライカで撮る、2系統の写真

「僕にとってライカで撮る写真には2つの好きな方向性があります。ひとつは高精細なもの。もうひとつは、ボケを生かして撮るものです。ライカSL2に1億画素以上のマルチショット機能が搭載されてから便利だなと思ってよく使っています。これは、この前の北九州未来創造芸術祭で展示したもので、ライカSL2で撮ったものです」

© Yoichi Ochiai

© Yoichi Ochiai

――おお、これはもうバキバキに解像していて肉眼で捉えられる世界以上という感じですね!

「すごく細かく解像しています。すごく良く撮れる。ブツ撮りとしてはライカSLシステムやライカSシステムをよく使っていますね。その逆のアプローチで、ボワッとした写りでスナップを撮るときにひと味加えたい時にはライカの古いレンズを使います」

© Yoichi Ochiai

――これは、かなりフレアが出ていて、まるで脳内の映像を反芻しているような雰囲気です。

「古い時代のキノプラズマートとかZUNOWとか、いわゆる“滲みレンズ”をたくさん持っているので、それぞれの滲み方を活かして撮っています。ライカのレンズではタンバールなどですね。それと僕の持っている最初期のノクティルックスM f1.2/50mmは、なぜかすごく滲むんです。この作品はそのノクティルックスで撮っています。それ以外に古いズマリット5cmF1.5なども使います」

メディアアートの撮影に、ライカSL2を登用

――動画撮影でもオールドレンズを使うことが多いのでしょうか?

「物化する地平線」© Yoichi Ochiai

「物化する地平線」© Yoichi Ochiai

最先端のテクノロジーカルチャーを実験的なアプローチで都市実装するリアルショーケース、Media Ambition Tokyo (MAT)2021出品作品。

六本木ヒルズから見える地平線を、特殊なプロジェクションデバイスと計算機を用いてトランスフォームする作品。展望台というロケーションから見える、観念の境界線上に物化する自然を描く。

「この動画は、初代ノクティルックスM f1.2/50mmのすごく滲むレンズとZunowのピンポンを使っています。展示作品の撮影にはライカSL2を使うことが多いですね。ライカS3だと撮影条件が暗すぎて撮るのが難しいことも多いので、中判で明るいレンズを探して撮るよりはライカSL2のほうがシチュエーションにハマることが多いです。どうボケるかはM型カメラではわからないので、ライカSL2のモニターで写りを確認しながら撮っています。動画でジンバルを使う場合にはソニーの方が載せやすいけれど、手持ちでピントを操作しながら撮影するのにはライカSL2が扱いやすいですね。アウトフォーカスの気持ちよさとか、滲みの気持ちよさを撮りたいときはライカSL2を使うことが多いです」

点光源のボケの輪郭と光の滲みに注目

点光源のボケの輪郭と光の滲みに注目

――ライカSL2のボディに、古いMレンズを装着してエモーショナルな動画を撮る。とてもクールな機材の組み合わせ方ですね。それは、誰かに展示作品を記録として撮影してもらうと抜け落ちてしまう部分を、作者自身の視点で撮りたいという動機もあるのでしょうか?

「そうですね。メディアアートは、結局のところ動画と写真でしか残せないものという考え方もあります。だから作家性にとってアーカイブは重要。それでずっと自分で撮るようにしてきたんです。そのなかで写真表現をもっと増やしたいと思って、作品を動画に収めるだけでなく、写真として撮ることも意識的にしています」

――展示作品を撮影したものが新たなスチル作品になることもあるのでしょうか。

「そういうことも良くしています。保存を考慮して、プラチナプリントを自ら手刷りで焼いたりもしています。よく展覧会ではオルタナティブプロセスの味をうまく使おうと心がけています」

© Yoichi Ochiai

――メディアアートはある一定の期間に、その空間の中で視点が移動して体験したり鑑賞したりするもので、その場限りで場所や時間が限定されますが、それを切り撮って新たな作品にもしていくというアプローチですね。

「はい。僕はそれが最も重要だと思っています。形あるものは壊れる、形ないものは忘れる。物質と記憶の間に写真がある」

記録としての写真と、記憶を補完する写真

――ご自身のメディアアートを撮ることには、こういうことをやったという記録としての必然性・必要性もあるわけですよね。

「そうですね。記録として残したいときは、しっかりしたレンズで撮ることが多くて、記憶っぽく撮りたいときにはオールドレンズで撮ることが多いです。記録と記憶をしっかり分けて撮影している気がします」

――自分の眼差や視点、考え方も含めた記憶をキャプチャしようとしたら、オールドレンズのほうがそれらを捉えやすいということでしょうか。

「オールドレンズは滲むので、主観的に視点が移動させられる部分があります。一方、後工程で焼き込んで作るということを考えた場合には高精細なレンズの方が良くて、そういった使い分けをしています。状況を説明する時にバッキリしたのを撮りたいときはM型のトリエルマーとかアポ・ズミクロン50mmで動画を回していますし、近くに寄って撮りたいときは例えばフランス製のアンジェニューのシネレンズをつけたり、ライカの古いレンズをつけたりしています。あと、最近は35mmのあのレンズをよく使っていますね」

――もしかして、アポ・ズミクロンM f2/35mm ASPH.ですか?

「そうです。近接でも撮れる35mmのアポ・ズミクロン。このレンズは動画を撮るのにもすごく便利ですね。僕は最近服のブランドもプロデュースしたんですが、そのPR用の動画を撮る時にも雲台にライカSL2を載せて動かしながら撮りました。サイズがコンパクトなので、例えば、ミシンと壁の間にスライダーを入れて動画を撮りたいような場合にも、10cm程度の隙間があればカメラを動かすことができます。」

――ライカSL用のAFレンズだと、Mレンズと比べて長さがあるのでつっかえてしまうということすね。

「Mレンズのアポ・ズミクロンだから限られたスペースでも狭いところを動かしながら撮れるんですよね。だからライカSL2のボディに相当な頻度で装着しています。近接で撮る場合にはライブビュー撮影が便利なので、ライカSL2と組み合わせて使うのが一番いいんです」

――ライカSL2のようなガシッとしたカメラに鏡筒の短いレンズをつけるのって、スタイリングの美学としてもイケてる感じがします。

「格好いいですよね。アルミ削り出しボディの平面そのものを持っているって感じがします」

記憶の代替物としての写真

――ここまで落合さんを夢中にさせるライカとは、ご自身にとってどんな存在ですか?

「記憶の代替物として使っている部分が一番大きいと思います。自分で覚えておきたい風景をどのように保存しておくかという意味で、常に腰にライカを下げていますから。35mmのアポ・ズミクロンMは、本当にいいレンズだと思います。M型ライカに装着して寄って食べ物なども撮れる。これは、素晴らしい思い切りだと思います。50mmのアポ・ズミクロンも同じ設計で、30センチまで寄れるように作り直して欲しいですね」

最短撮影距離が延伸された35mmのアポ・ズミクロンM

最短撮影距離が延伸された35mmのアポ・ズミクロンM

――アポ・ズミクロンM f2/50mm ASPH.は、多くのMレンズと同様に光学式距離計の連動する70cmが最短撮影距離ですよね。

「これから出てくるアポ・ズミクロンシリーズのMレンズは、全部30cmくらいまで寄れるように、70cmで諦めない設計にして欲しいなと思います」

――自分の記憶を補完する装置として、ライカで1日に何百カットも毎日撮るなかで、作品が抽出されてくることもありますね。思わず自分が注意を向けた対象を、その翌日には忘れてしまうかもしれないけれど、それは既にキャプチャしてある。そのような何千何万カットのなかから作品が浮かび上がってくる。というようなイメージでしょうか。

「普段撮影したものから選んで作品にするというスタイルもよくとります。近頃はスナップとして表現するものを出す媒体と、決めて打って表現するものを出す媒体があって、展覧会のやり方はその両方が混ざっていることが多いですね」

「――そのような日々の撮影に必要な機材として、とてもたくさんのレンズをお持ちだと思いますが、今日のベスト3を教えてください。

「えー!今日のですか?よくランクインしてくるのはノクティルックス M f1.25/75mm ASPH.と、初期生産の手磨きのノクティルックスM f1.2/50mm。あとは、良く使うものだとアポ・ズミクロンM f2/35mm ASPH.ですね。」

最近お気に入りのレンズたち

――新製品のアポ・ズミクロンM f2/35mm ASPH.が堂々のベスト3入りですね!

「次点で言うとタンバールとか。もちろんクセ玉で有名なファーストロットの35mmのF1.4ズミルックスも結構好きです。ズミルックス90mmもよくできたレンズです」

――次々と出てきますね(笑)。

ノクティルックスM50mmF1.2は、新旧3本を使い分けている

ノクティルックスM50mmF1.2は、新旧3本を使い分けている

「現行のM型レンズは、ほとんど全部持っているんじゃないかと思います。オールド系も、だいたい全部あると思います。ELCANとかは持っていないけど(笑)」

――何故ここまで夢中になってしまうのでしょう?

「結構、作品作りに生きてきているかなと思います。楽しくライカを使っていますね。実際に持っているライカは全部、カメラもレンズもかなり実用的に使っています。作品を作る道具だから使い分ける。だから、限定版とかに興味はなくて、ただ写りを探すのにレンズを探しています。使ってなんぼ、だから、ライカという文化財の保存要員としてみると、あまりよくない態度ですね(笑)」

――無傷で保存することにも社会的な意義があるかもしれませんけれど、実用品としてバンバン使うというのがレンズにとってもカメラにとっても幸せなことだと思います。

「そうだと思いたいです、はい」

黒テープでライカロゴを隠す理由

――落合さんはご自身のライカのロゴを黒いパーマセルでテーピングしていますよね。それを見て痺れました。

「そうですね、表向きは反射を消すためというのもあるのですが、一番大きい意味としてはライカだとわからないようにパーマセルをつけてます。」

――ロゴは隠すべし。みたいな。

「ロゴは隠すべし派です(笑)」

LEICAロゴをテーピングされたライカSL2

LEICAロゴをテーピングされたライカSL2

――展示を撮影したライカSL2のボディにあるライカロゴにも、ラフな感じでパーマセルをバツ印で貼ってありますね。

「ライカのロゴも格好いいんですけど、自分にとっては、別にライカだぞっていうのを主張したいわけではなく、ライカの描画性能が最高だからライカを選んでいます。もちろんライカは素晴らしいけれど、ブランド品をぶら下げていると言う印象は僕にはないですね。実用品として使っているから。Amazonなど買った安いレンズも用途に応じて使いますし、シチュエーションに応じて決めてます」

――その意味でライカSL2-Sは画期的で、最初からロゴが黒く塗ってあります。

「ライカSL2-Sのロゴが黒く塗ってあるのも賛成だし、ライカM9-PとかライカM10-Pなどでは赤いライカロゴをあえてつけていないのも非常に素晴らしいと思います」

――そういえばカメラの正面に赤いライカのロゴが入り始めたのって、思い返せば1980年代のライカM4-Pあたりからですね。

「確かにそうですね。それまでは、ロゴがなくてシンプルな金属箱でしたからね。そのほうが格好いいという見方もあると思いますけど、あえてブランドが分かりやすいのが好きな人もいるでしょう。自分としては実用品としてライカを使っているのでテープを貼っています。しっかり実用品として使っているので、またぶつけたんですか?とかとメンテの方によく怒られますけど。(笑)」

ライカM10-Dのライカロゴもパーマセルで封印してある

ライカM10-Dのライカロゴもパーマセルで封印してある

「いつでも撮れるように、ライカは腰から下げていることが多いですね。自転車乗るときはストラップで。特にM型カメラはスナップを撮るのによくできていて、レンジファインダーのピント合わせの速さと正確さは素晴らしいものだと思います」

――お話も盛り上がってきたところですが、もうお時間ですね。今日はお忙しいところ高密度でマニアックなお話を伺えてとても楽しかったです。どうもありがとございました。

「こちらも非常に楽しかったです。またいつでも呼んでください。ありがとうございました」

Photo By Y

落合 陽一

1987年生まれ、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了、博士(学際情報学)。

2015年WorldTechnologyAward、2016年PrixArsElectronica、EUよりSTARTSPrizeを受賞。LavalVirtualAwardを2017年まで4年連続5回受賞、2017年スイス・ザンガレンシンポジウムよりLeadersofTomorrow選出、2019年SXSWCreativeExperienceARROWAwards受賞、2021年MIT Technology Review Innovators Under 35 Japan ,2021 PMI Future 50、2021 Apollo Magazine 40 UNDER 40 ART and TECHなどをはじめアート分野・テクノロジー分野で受賞多数。

筑波大学デジタルネイチャー開発研究センターセンター長、准教授、京都市立芸術大学客員教授、大阪芸術大学客員教授,デジタルハリウッド大学特任教授、金沢美術工芸大学客員教授。JSTCRESTxDiversityプロジェクト研究代表。IPA認定スーパークリエータ/天才プログラマー。2017年 - 2019年まで筑波大学学長補佐,2018年より内閣府知的財産戦略ビジョン専門調査会委員、内閣府「ムーンショット型研究開発制度」ビジョナリー会議委員及び内閣府ムーンショットアンバサダー、デジタル改革法案WG構成員、2020-2021年度文化庁文化交流使、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーなどを歴任。

個展として「ImageandMatter(マレーシア・2016)」、「質量への憧憬(東京・2019)」、「情念との反芻(ライカ銀座・2019)」など。その他の展示として、「AI展(バービカンセンター、イギリス・2019)」、「計算機自然(未来館・2020)」など多数出展。著作として「魔法の世紀(2015)」、「デジタルネイチャー(2018)」など。写真集「質量への憧憬(amana・2019)」など。メディアアートを計算機自然のヴァナキュラー的民藝と捉え、「物化する計算機自然と対峙し、質量と映像の間にある憧憬や情念を反芻する」をステートメントに、研究や芸術活動の枠を自由に越境し、探求と表現を継続している。