My Leica Story

ー 南雲暁彦 ー

ライカギャラリー表参道に加え、そごう横浜、大丸東京、伊勢丹新宿、大丸心斎橋、阪急うめだ、岩田屋福岡の6ストアでは、コマーシャルフォト・映像制作を中心に幅広く活躍中の南雲暁彦さんによる「Tokyo Moonscapes 東京恋図」を展示中(期間は2025年6月19日まで)。

東京の夜空に現れ、様々な表情を見せてくれる月をテーマに撮り下ろしたカメラは新製品のライカSL3-Sとのこと。そこで、ライカSL3-Sのインプレッションや撮影でのエピソード、そしてライカに寄せる思いを南雲さんにお聞きしました。

text: ガンダーラ井上

――本日は、お忙しいところありがとうございます。今回の展示テーマは「Tokyo Moonscapes」ということで複数形のsが付いていますが、東京の街に浮かび上がる月の表情のバリエーションの多さに魅力を感じました。月をテーマにした理由は何でしょう?

「今までも作品の中に月を登場させることは多かったのですが、一回本気で撮ってみようと思ったことがきっかけです。月は親しみやすい被写体でありながら知っているようで知らないものです。出てくる場所も毎日違うし、太陽と比べるとディテールのバリエーションが豊富です。また、日本発信のグローバルに展開する作品なので『日本らしさ』を表現したく思い『I Love you』を『月が綺麗ですね』と訳した夏目漱石の言葉をコンセプトに添えました。自分の感性にとても響いた逸話で、ただ綺麗な風景ではなくてそういう浪漫を東京の夜空に描きたいという想いを込めて撮影しました。タイトルは “Tokyo Moonscapes 東京恋図” となっていますが、ふつう、Tokyo Moonscapes は日本語にすると『東京月景色』ですよね、でも月景色というのは日本人の感性では『I Love you』なわけです。これは僕の作品のブランドになっている『恋図』に通ずる。なので、このようなタイトルになっています」

ライカSL3-Sの実力を発揮させることができる被写体

――撮影には最新機のライカSL3-Sを投入されたとのことですが、機材とテーマの関連性はありますか?

「まず、2400万画素のライカSL3-Sは6000万画素のライカSL3に対する単なる低解像度版ではないということが一番伝えたいことです。ライカSL3-Sは解像度と高感度特性のバランスに優れた最もオールマイティーなカメラであり、フィールド撮影などの局地戦では一番役に立つ。その状況の一つが月夜と望遠レンズというシチュエーションです」

――ではさっそく作品を拝見したいと思います。このカット、東京スカイツリーに三日月が見事に掛かっていてクールジャパンそのものといったイメージです。イラストレーションであれば描くことは簡単でも、これを偶然ではなく狙いすまして実写するとなると極めて困難なのではないかと思います。

© Akihiko Nagumo

「実際に撮影を開始してみると、『月をテーマにしたのは誰だ!』と言いたくなるほど大変でした(笑)。ここはスカイツリーから8kmほど離れた場所で、超望遠で撮るとすごく格好いいんですよ。ここまで距離が離れるとカメラポジションがほとんど水平なんです。そういう面白さがあって彗星が現れたときにも撮っていたりした場所です」

――確かに、高さ634mもある東京スカイツリーを見上げている感じがしないです。

「月齢や位置と時間がわかるアプリで調べてみると『これは撮れるな』と思って行ってみると、やっぱり撮影に来ている人がいるんですよ」

――天体一筋、野鳥一筋みたいな特定のジャンルに闘志を燃やしている超望遠レンズ使いの方々ですね。皆さんはどのような機材を持ってきているのでしょう?

「ミラーレス一眼が一番多くて、白いズームの人が多かったですね。撮っているときは面白くて、アプリで追っていくと月が落ちてくる軌道が分かるのですが、若干の誤差があるので『どこが先端だ!?』という感じで、釣り竿を出すような探り合いが始まるわけです。すごい望遠レンズを三脚につけて狙っていて、スカイツリーに三日月が掛かってきた瞬間にドンピシャの位置で撮れるのは1枚だけです」

一撃必撮の緊張感が漂う撮影現場

――え〜!!月をファインダーの中に収めるだけでも大変だと思うのですが、チャンスは1回だけなのですか?

「すぐに月は逃げてしまいます。だから1シークエンス撮影したら左方向にバァ〜っと走ってスカイツリーと月の重なりがずれる位置にいく、そうすると高さ違いでもう1回スカイツリーに掛かるわけです。それを何度もするのでもう運動会ですね(笑)」

――がっしりした三脚に据えた超望遠レンズを抱えて月の動きを追って全力疾走する姿は、よく訓練された兵士の動きを連想させます。次のシューティングポイントをどこに定めるかはアプリに頼っている時間はありませんよね?

「2カット目のポイントまでどれくらいの距離を走るべきかは賭けですね。月の掛かってくれる場所をどこにしたいかをイメージして走るんです」

――この撮影に使ったレンズはライカ バリオ・エルマーSL f5-6.3/100-400mmで2倍のエクステンダーを装着されたそうですが、そこまでの望遠だと、2カット目で月をフレームの中に収めようにも暴れてしまいそうです。

「だからギアヘッド雲台でなければ使い物になりません。角度を一撃で決めなければならないので、バァ〜っと20mほど走って三脚を下ろしたら即座に数秒の間で合わせていくテクニックが必要ですし、ピントもシビアで絞りが暗くなるのでAFが厳しく肉眼でギリギリまで合わせ込んだり、ブレも半端ではないので中途半端な三脚では意味がないし、手ブレ補正も切った方がいい場合もあったり、カメラを触らずにリモートシャッターを切ったり、露出の制御など数多くの判断を一瞬でしていくことになりますから痺れますよ。だから面白いし、しっかり撮れたと自信を持って見せることができます」

――このアングルで1日に数ショットだけしか撮れないとすると、少し形の変化した三日月を追って天候さえ良ければ翌日も撮影に出向くという感じでしょうか?

「はい。でも次の日は見える場所が違うんです。月の出は1日平均で50分遅くなりますが30分遅くなる日もあれば1時間以上になる日もあるなどバラバラで、しかも東に12°動く。そうすると撮影ポイントは前の日と全然違う場所になります。それでも翌日狙いを定めた所に時間を読んで行くと、また超望遠レンズを携えた人たちがそこにいるんです(笑)」

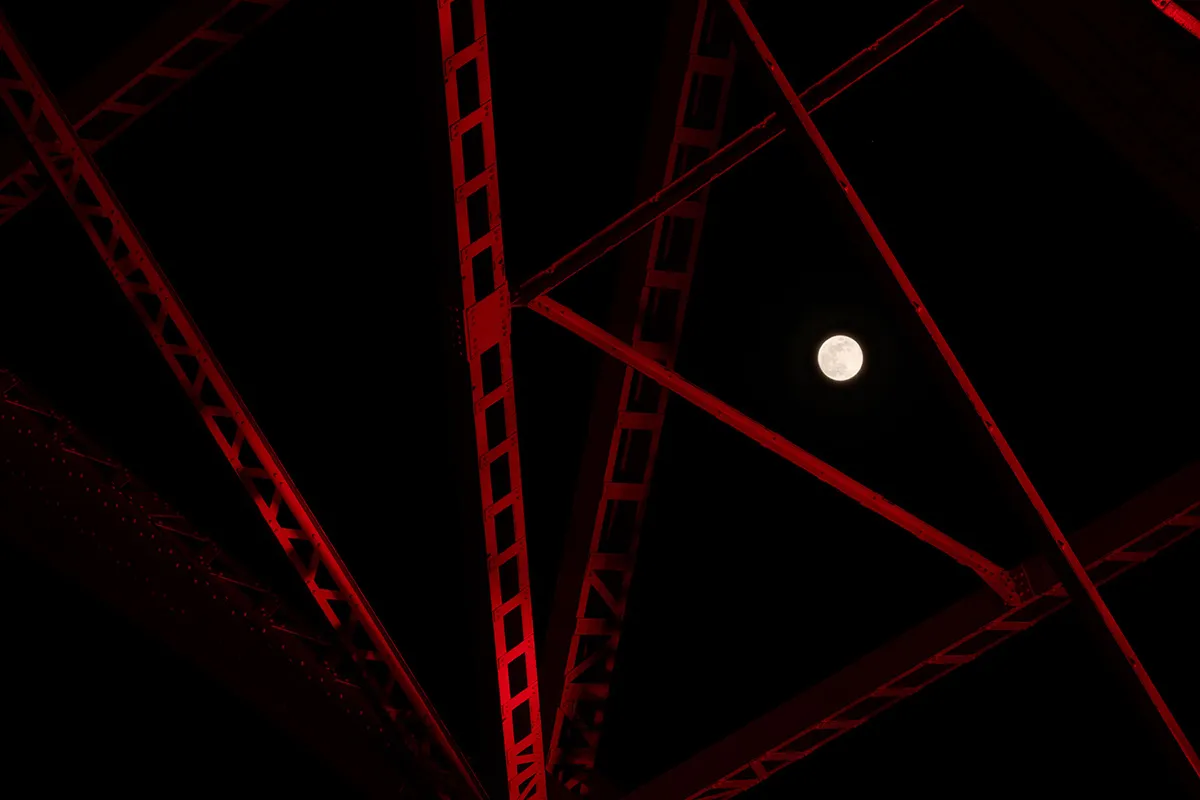

――そうして百戦錬磨の月追い人とのバトルが繰り返されるのですね。撮影現場の痺れるような臨場感が伝わってきました。かたや平成末期の東京スカイツリーに対して、こちらは昭和生まれの東京タワーと月のショットです。この写真には、ロマンチシズムを感じてしまいます。

詩的な感情を盛り込んだ写真表現も可能

© Akihiko Nagumo

「どちらかといえば東京タワーの方が好きなので、意地でも東京タワーを撮ってやろうと思って撮影しました」

――圧倒的に僕も東京タワー派なので、この1カットで心が洗われました。赤いタワーの鉄骨トラス構造を接合している無数のリベットにピントが来ているのも素敵です。

「8km先の東京スカイツリーの写真と比較して、この東京タワーは近距離からの撮影なので、どちらかにピントを合わせなければならない。そこでタワーにピントを合わせていますが、それでも月のディテールは残っています。満月なので月の光が相当強いので、かなりアンダー目の露出にしています」

――南雲さんは2020年にライカプロフェッショナルストア東京で展示された作品で東京タワーや隅田川に掛かるリベット打ちの厩橋をモチーフにされていましたが、そのアンサーカットのようにも見えました。

「厩橋もそうでしたが、あの一連の作品はライカSL2-Sで撮影したもので、その後継機種となるライカSL3-Sも相変わらず暗闇の中の鉄骨の質感は得意なカメラだと思います」

現代的な構造物と月の光を写す

© Akihiko Nagumo

――20世紀のノスタルジーに誘ってくれる東京タワーに対して、こちらは21世紀に竣工したゲートブリッジと月。新しい東京の原風景という印象です。

「これはあまり撮っている人がいないんですよ。シミュレータを働かせながら撮影ポイントを決めていくのですが、計算では9時50分頃がベストでした。公園でスタンバイしていたら8時50分頃に『釣りをお楽しみの方にお知らせします。9時をもちましてゲートが閉まって…』という放送があって係の人が防波堤の戸締りを始めたんです」

――ここから撮りたいのに、もうすぐロックアウトされてしまう? 別のポジションを探すには時間も足りないし、かなりのピンチです。

「それで見回りに来た警備の人にこの場所で撮影していても大丈夫でしょうかと尋ねたら、防波堤は閉めるけれど公園の中は開放されたままということで、『よし!』と腰を据えて狙い通りに撮ったのがこのカットです」

© Akihiko Nagumo

――低い位置に移動してくると、こんなに月の色が変わるんですね。

「びっくりするくらい真っ赤になります。本当に夕焼けと同じメカニズムです。沈む間際になると真っ黒に近い赤になって沈んでいきます」

© Akihiko Nagumo

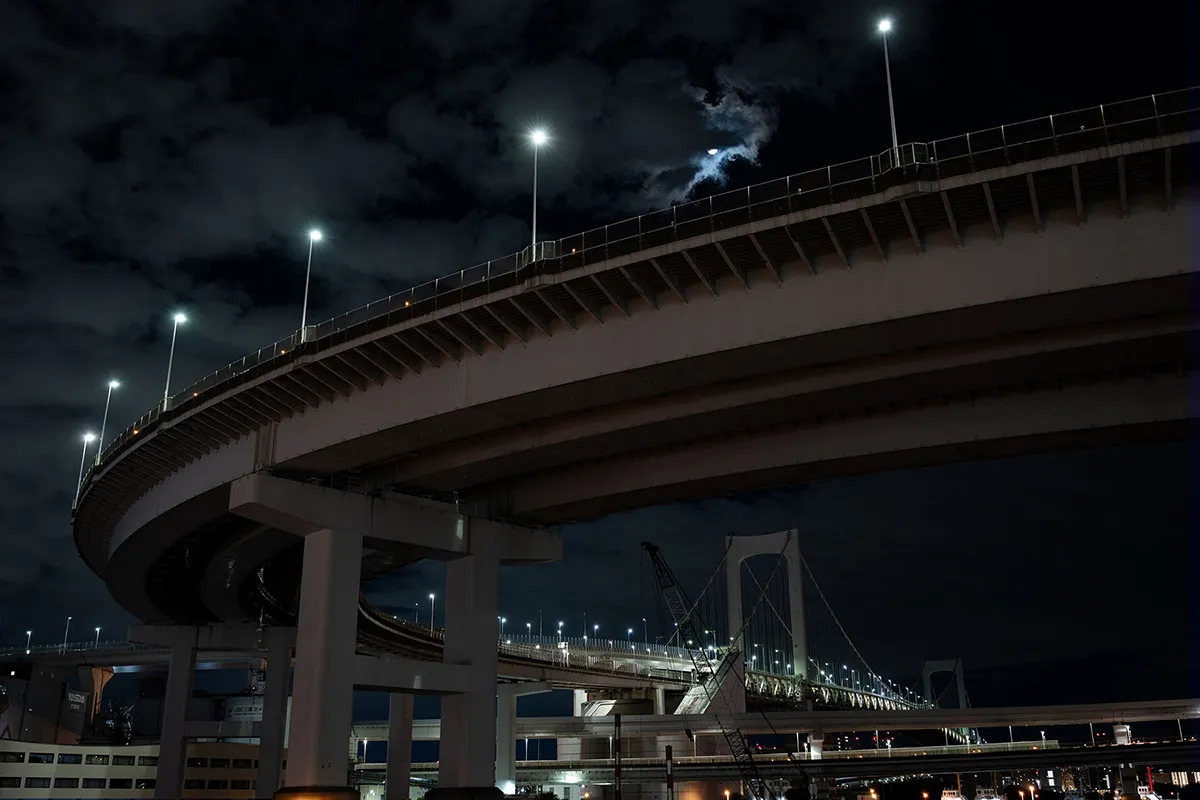

――この月はゲートブリッジの赤い月よりも更に真っ赤ですね! これは今の東京でビルの中にいるとなかなか見ることができない風景ですよね。この仰角では必ず邪魔なものが視界の中にあるし、昨日まで大丈夫でも今日はクレーンが伸びてきて邪魔されたり。

「そうそう、本当にそれはあります(笑)。だからこそ、行くところに行けばこういう風景が見えるということを示したかった。このカットのような超望遠レンズで見ているとファインダーの中でごぉ〜っと月が動いているのが分かるのですが、逆にこのレインボーブリッジのループの夜景は超広角で撮ったものです。

© Akihiko Nagumo

「イメージしたポジションまで月が上がってくるのを待つのですが、レインボーブリッジのループの下から月が上がってきてここに来るまでで1時間半待ちました」

――広角レンズで狙っていると、思っている以上に月の動きは遅い!

「一人で延々と待っていて、撮り終わったら夜中の1時半になっていました(笑)。かぐや姫に想いを告げるために必死になっている、現代版竹取物語だなって思いながら撮っていました。作品はそういう何か想いがないと撮れない、逆にそれがないと作品にはならないと思います。これを世界中の人に観てもらいたい、と同時に、自分が手に入れたいという思いが作品制作を支えていたわけです。一枚のシャッターは1行の恋文のような感じですかね。機材を使いこなすProfessionalismと芸術性artistryの掛け算で生まれた作品です」

地球の影までも描き切るカメラとレンズ

© Akihiko Nagumo

――この写真、月と樹木の構図が情緒たっぷりですね。細部を観察すると月の外周全部がシルエットのようになって見えていますが、すなわち地球の影が写っているということでしょうか?

「そうなんです。地球の影になっている部分のディテールが見えている」

――地球の影と、空の暗部とのトーンの違いが明確に分かるのがすごいです。

「10月から真冬のキンキンに冷えた日は、これが見える。さらにこういうカメラを使えば、それがちゃんと写る。実はこの撮影ポイントはスカイツリーに三日月が掛かっているカットと同じ場所なんです。川沿いの土手に上がるとスカイツリーが見えて、土手の下からは空と木だけがシルエットで抜ける場所があって、雲が街の光で照らされた時間帯は牧歌的で綺麗です」

――都会の光が低い雲を照らし出すという、東京ではお馴染みの空の光景ですね。

© Akihiko Nagumo

――こちらの写真も、空気の層が見えてくる作品です。

「月の距離は変わらないけれど雲のある距離は刻々と変わっていきます。雲が近い位置にあって望遠レンズで見ているとかなりの速度で雲が流れていきます。今回は動画と静止画で同じ力を入れて制作をしていて、動画作品をご覧いただくとオープニングに三日月のそういうカットが出てきます。かなりかっこいいと思います(笑)、このカメラにはMoon Shooterというニックネームを勝手につけて心の中でそう呼んでいました」

スチル撮影だけでなく動画でも実力を発揮

動画【Movie shot on the Leica SL3-S | Moonlight Breeze】

「ビデオではリアルタイムで流れていく雲の速度を感じてもらえると思います。高感度特性に関して動画では1/24秒より遅いシャッターは使えないので感度と絞りに頼るしかなく、カメラの素性を最もよく表してくれます。 今回のムービーでは月風に吹かれインスパイアされた3人のクリエイターが同じ東京の空の下で、自らの感性を解放していくというストーリーです」

2400万画素機のアドバンテージ

――特に動画撮影ではライカSL3-Sの持つ画素ピッチの大きさはアドバンテージになると思いますし、写真撮影においても必要十分な画素数だと感じました。思い返すと5年前にライカプロフェッショナルストア東京に展示されたライカSL2-Sで撮影した巨大なプリントを前にして、南雲さんとお知り合いの方が『2400万画素で全然いけるんだよね』と語り合われていたのが記憶に刻まれています。それはまだ生きている言葉ですか?

「結局、アウトプットのメディアの解像度は5年前から全然変わっていないので大丈夫です。むしろ元のデータの質が良いか悪いかの方が重要です。今回のモチーフであれば超高画素で高感度が苦手なカメラの方が辛い写真になると思います。現在主流のインクジェット機はデフォルトの解像度が200dpiあればよいので印刷のように355dpiは必要ありません。2400万画素あれば、印刷にしてもA3ノビまで出力できてしまう。基本的にアーカイブ用途や超高精細の画像が必要、あるいは極端にトリミングしない限りは2400万画素でいけます」

――現在南雲さんご自身が所有している愛機はライカM10-PとライカSL2-Sレポーターで、どちらも2400万画素モデルですね。

「どちらかといえば6000万画素の方が特殊用途機だと思います。パソコンやタブレット、スマホやインクジェットプリンタといったアウトプットのイメージを想定する場合には、僕は2400から3300万画素あたりが現在のテクノロジーとマッチしていると思っています。解像度が上がりすぎるとレンズを選ぶので、2400万画素の方がレンズへの許容性も高い。解像度ジャンケンしたいのであれば別ですが、写真を撮りたいのであればこっちではないかというのが僕の意見です」

ライカSL3-Sの歓迎すべき変更点

――今回の撮影でライカSL3-Sを使用してみた印象は?

「SL2-Sも大好きでレポーターモデルに一目惚れし使用していますが、SL3-Sは正常進化でしょうね。物理的には操作ボタンが右サイドに移ったので再生確認に左手で持ち変える必要がなく、右手で全部いけるオペレーションは歓迎すべき変更点です。ただし、ここに数多くのボタンや十字キーがあったとすると握り込んだ場合に誤って押してしまう」

――ライカSL3-Sは3つだけしかボタンがないから大丈夫だけれど、そうでないカメラの場合、右手でカメラを持ってブラブラさせながら歩いているうちに、いつのまにか撮影アスペクト比が変わっていたりして狐につままれた気分になったりします(笑)。

「ライカの美点はシンプルなことで、カメラを持つ喜びや操作する楽しさをすごく持っているにも関わらず、ちゃんと被写体を見るための撮影の美学があり、被写体に集中させることを目的としてボタンが少なくファインダーがすごくいいというカメラの基本を押さえている。特にフィールドの作品では、夜の撮影でボタンだらけのカメラでは操作できません。スタジオで素早くセッティングするならボタンの数が多いカメラがあってもいいのですけれど、Lマウントアライアンスのカメラの中で棲み分けがあって、ライカの役割はシンプルに作品と向き合う機体であると僕は思っています」

これからのライカ製品に望むこと

――今後のライカ製品に、リクエストなどあればお聞かせください。

「本質を変えないでということが第1点。ライカM型は変わらないから安心している部分もありますが、画素数に関しては多過ぎるかなと感じています。高画素が足枷になると思っていて、撮れる枚数も少ないし再生のタイミングも遅くなるしダイナミックレンジも狭くなる。だからライカの良さ、機材が邪魔にならない撮影の美学に関して芯を通したモデルが欲しいですね」

――ライカSLシリーズにSモデルがあるように、あえて画素数を抑えたライカM11-S的なモデルですか?

「そうですね、3000万画素くらいのピクセルサイズの大きい裏面照射型の撮像素子で、しかもモノクロームにすればとてつもなく綺麗になったりするわけじゃないですか。ライカの持ち味である“滑らかさ”みたいなものは無くなってほしくないですね。いまだに自分にとってライカM10-Pがベストバランスです。あとはM10-Pのバッテリーをアップデートして欲しい。同じ形で容量を増やすのをSLシリーズと同じようにやって欲しいですね」

――僕もライカM10-Pユーザーなので南雲さんのご意見に賛成一票です。今日はライカSL3-Sの能力を存分に生かし切った作品群とその撮影エピソードを中心にお聞きしましたが、南雲さんのプロフェッショナリズムに痺れました。とても良い取材ができて感謝しています。

「こちらこそ、どうもありがとうございました」

写真展概要

| タイトル: | Tokyo Moonscapes 東京恋図 |

| 期間 : | 2025年1月18日(土)ー 2025年6月19日(木) |

| 会場 : |

ライカギャラリー表参道(ライカ表参道店2F) >>写真展詳細はこちら ライカそごう横浜店 >>写真展詳細はこちら ライカ大丸東京店 >>写真展詳細はこちら ライカ伊勢丹新宿店 >>写真展詳細はこちら ライカ大丸心斎橋店 >>写真展詳細はこちら ライカ阪急うめだ店 >>写真展詳細はこちら ライカ岩田屋福岡店 >>写真展詳細はこちら |

南雲暁彦/ Akihiko Nagumo プロフィール

TOPPAN株式会社 チーフフォトグラファー「匠」

1970年 神奈川県出身 幼少期をブラジル・サンパウロで育つ。日本大学芸術学部写真学科卒

世界遺産を中心に世界約300都市での撮影実績を持つ。風景から人物、スチルライフとフィールドは選ばない。

近著「IDEA of Photography 撮影アイデアの極意」玄光社

APA会員。知的財産管理技能士。多摩美術大学統合デザイン学科・長岡造形大学デザイン学科非常勤講師